组织到底长什么样?明茨伯格在《Structure in Fives》中提出五种典型结构:简单结构、机器官僚制、专业官僚制、事业部制和创新型组织,每一种都有独特的逻辑和适用场景。在新版著作中,他又补充了使命型和政治型两类,使理论更加贴近现实。理解这些结构类型,能帮助管理者诊断问题,找到更适合的组织形态。

在前几期中,我们连续介绍了几期有关明茨伯格的组织结构相关的内容,我们也在前面讲过,明茨伯格很喜欢“五”,他在书的初版中写道:

“显然,五不是个普普通通的数字。”“它是联合的标志,在毕达哥拉斯看来它是婚姻的数字;也是中心、和谐和平衡的数字。”

“古代作家认为,五是宇宙规律的精华,有五色、五味、五音、五金、五行、五脏等等。

在这里,我们有了五期视频来介绍明茨伯格的理论,限于篇幅及能力,总感觉挂一漏万,但我想没关系,有兴趣的朋友可以留言或私信联系,我们可以进一步交流学习。

下面讲解明茨伯格系列的第五期,组织的机构类型。用更直观的方式看看组织到底长什么样?

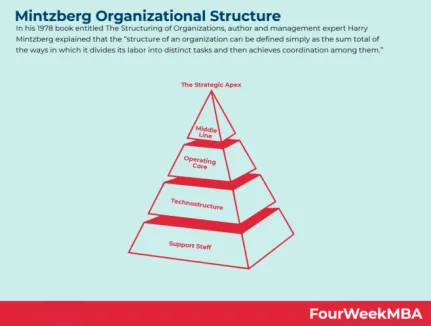

在《Structure in Fives》中,明茨伯格提出了五种典型的组织结构类型,每一种都有鲜明的特征和适用场景。理解这些结构,就像医生学会辨认不同体质的病人,能帮助管理者找到适合自身企业的管理方式。

■简单结构:灵活与集中的结合

简单结构(Simple Structure)是最基础的形态。

它的特征是权力集中在战略顶点,由创始人或领导者直接监督,层级少、流程简单。

常见于初创企业或小型家族企业。比如一家刚成立的软件公司,创始人既定战略,又直接指挥团队。

优点是灵活、反应快。

缺点是过度依赖个人,一旦领导者能力不足或缺席,组织容易陷入混乱。

明茨伯格提醒,简单结构适合环境动荡、需要快速决策的情境,但不适合长期稳定发展。

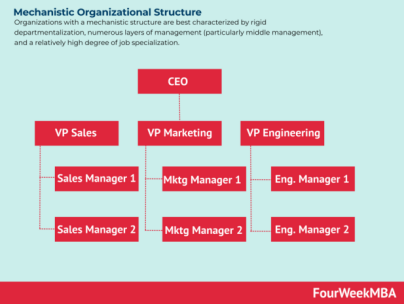

■机器官僚制:流程至上

机器官僚制(Machine Bureaucracy)强调流程和规则的标准化。

在这种组织里,技术结构是主导力量。岗位划分细致,程序严格,汇报关系清晰。

典型代表是大规模制造企业或政府机关。比如传统的汽车工厂,每一道工序都被规定得一丝不苟。它的优势是效率高、可控性强,但劣势是僵化,面对变化时难以灵活应对。

优点是机器官僚制适合稳定、可预测的环境;

缺点是在创新驱动的行业,往往力不从心。

■专业官僚制:专家的力量

专业官僚制(Professional Bureaucracy)的主导力量来自作业核心。

这里的员工多是高素质专业人士,如医生、律师、教师、科研人员。他们通过专业技能的标准化来维持组织运行。

大学、医院、会计师事务所都是典型例子。管理者更多是提供资源和支持,而不是直接指挥。组织依赖专业规范和行业标准,而非内部流程。

优点是高度依赖专家知识,能够保证质量和专业性;

缺点是协调难度大,管理者对专业人员的影响有限。

■事业部制:分而治之

事业部制(Divisionalized Form)由中层管理主导。

大型企业在扩张后,常常把业务划分为若干独立的事业部,比如按照产品线、地区市场来区分。每个事业部有独立的经营权,对利润负责,而总部负责整体战略和资源配置。

典型如跨国公司:消费电子事业部、家电事业部、汽车事业部……

优点是灵活、贴近市场;

缺点是容易产生部门壁垒和内耗。

■创新型组织:应对不确定性

创新型组织(Adhocracy),也叫变形虫结构,它的关键是相互调整。

这种组织通常项目制、团队制,没有僵硬的层级,强调跨部门合作。典型如研发机构、设计公司、科技创业团队。

优点是创新力强,能够快速响应复杂环境;

缺点是缺乏稳定性,容易造成混乱。

在当今数字化与知识经济背景下,创新型组织的价值愈加凸显。

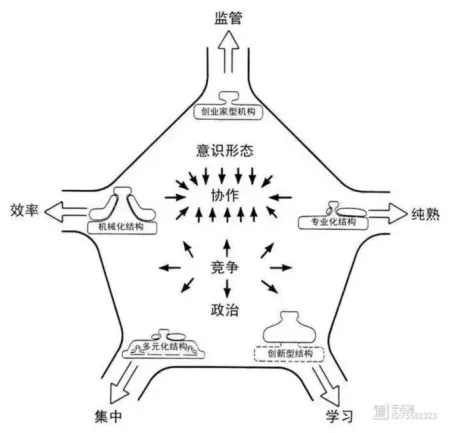

■五种结构的比较

这五种组织结构,并不是“好坏”之分,而是适配问题。

动荡环境下→ 简单结构、创新型组织更有效;

稳定环境下→ 机器官僚制、专业官僚制更适合;

大型多元化企业→ 事业部制是常见选择。

明茨伯格强调:结构不是随便设计出来的,而是环境、战略、技术、文化共同作用的结果。

■《Structure in Sevens》的补充

在新版著作(Structure in Sevens)中,明茨伯格在原有“五种结构”的基础上,进一步补充了两类:

1. 使命型组织(Missionary Organization):

由共同的价值观和文化驱动,常见于宗教组织、公益组织、志愿者团体。这里的协调机制不是流程或监督,而是共享信念。

2. 政治型组织(Political Organization):

以权力和利益博弈为核心,没有明确规则和文化统一,常见于动荡或过渡阶段的组织。

这使得组织类型扩展为七种配置。

■对管理者的启示

对于企业管理者来说,这一理论提供了“组织诊断工具”:

识别自己企业的主要结构类型;

了解这种结构的优势与局限;

在战略调整和环境变化时,知道如何调整结构。

组织结构不是教科书上的抽象分类,而是活生生的管理现实。理解这些类型,能帮助管理者避免“头痛医头、脚痛医脚”,找到更长远的组织设计思路。