战略真的能完全规划好吗?明茨伯格在《战略历程》中提出了“刻意战略”与“涌现战略”的概念,指出真正有效的战略往往不是计划出来的,而是在行动与反馈中逐步形成的。他强调战略是一种“模式”,是组织长期行为的轨迹。对企业管理者而言,这意味着不必迷信蓝图,而要善于学习、拥抱不确定性,让战略在实践中不断生长。

我们习惯把战略当作“蓝图”:由董事会制定一个计划蓝图,然后企业照着执行。

但是现实情况却常常不同。很多企业发现,真正成功的战略,往往是一路试错、修正、调整中“长”出来的,而不是一开始就写在纸上的计划。

那么,战略到底是计划出来的,还是在实践中逐渐形成的?

在1990年代,加拿大学者明茨伯格(Henry Mintzberg )用一本书,掀起了对传统战略规划的反思。

这就是《战略历程》(Strategy Safari, 1998,与 Bruce Ahlstrand、Joseph Lampel 合著)

以及更早的《战略规划的兴衰》(The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994)。

■传统战略的困境

在安索夫的体系里,战略是一个系统规划过程;在波特的框架下,战略是定位与取舍。

但无论哪种,都默认企业能够“先制定计划,再严格执行”。

明茨伯格敏锐地指出:

在高度不确定、变化快速的环境里,计划往往赶不上变化。

真正有效的战略,常常不是事先设定好的,而是随着行动与环境互动逐渐形成。

他把这种战略,称为涌现战略(Emergent Strategy)。

■涌现战略的概念

明茨伯格提出,战略有两种形态:

1. 刻意战略(Deliberate Strategy)

自上而下,由高层设计与明确规划。

例如:一家企业制定五年内进入新能源市场的计划。

2. 涌现战略(Emergent Strategy)

自下而上,在日常行动、尝试与反馈中逐渐显现。

例如:3M 员工在尝试研发强力胶时,意外发明了便利贴,最终形成新的战略方向。

明茨伯格并不是否认战略计划,而是更加强调:战略往往是刻意与涌现的结合。

■战略的“模式”观

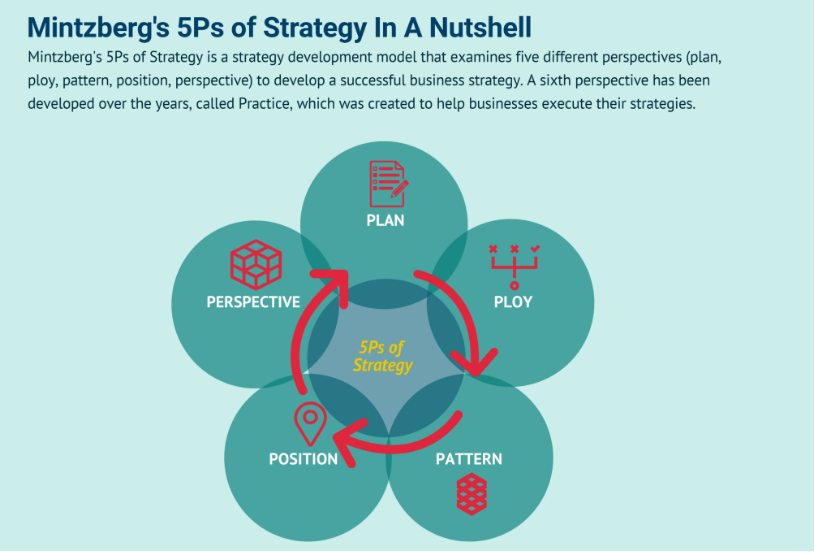

在《战略历程》中,明茨伯格提出了“战略是模式(Pattern)”的概念:

战略不是单次决策,而是组织长期行为的轨迹。

就像企业每天走出的脚印,回头看,它们连成一条路,这就是战略。

这种“战略即模式”的理解,把战略研究从“计划表”转向了“实践过程”,更符合企业真实情况。

■与其他学者的对比

安索夫:战略是理性规划→ “写在纸上的蓝图”。

波特:战略是市场定位→ “在竞争中找到独特位置”。

明茨伯格:战略是实践模式→ “走着走着,路就出来了”。

三者之间并不是冲突,而是互补:

安索夫提供了系统性方法,

波特提供了竞争分析工具,

明茨伯格则提醒管理者:现实远比理论更复杂。

■企业实践的意义

1. 不必迷信规划

规划有价值,但不要指望它能预测一切。

特别是在动荡的时代,过于依赖计划反而会失灵。

2. 重视反馈机制

战略需要动态调整。

举例:企业在国际市场的扩张,并不是一开始就设计好的,而是根据市场反馈不断迭代。

3. 允许试错与探索

给团队一定自由度,让战略有“涌现”的可能。

案例:谷歌“20%自由时间”政策,诞生了 Gmail 和 Google News。

4. 战略是学习过程

管理者要学会从行动中反思,而不是等待“完美计划”。

■对管理者的启示

战略不是一次性文件,而是动态过程。

在动荡环境下,管理者更应该建立“学习型组织”,把战略当作持续试验和反馈的结果。

不要只问“战略是什么”,更要问“战略是怎么形成的”。

■结尾与金句

明茨伯格用一句话颠覆了我们对战略的理解:

“战略不是预先写好的蓝图,而是行动中留下的轨迹。”

对企业管理者来说,理解“涌现战略”,意味着不再被计划束缚,而是把握变化,通过学习型组织,拥抱不确定性,让战略在实践中生长。