本期探谈“学习型组织之父”彼得·圣吉的贡献及对他的评价,比较他与安索夫、波特等战略大师的差异。圣吉强调从内打破战略的落地问题,注重组织文化、愿景与学习力的重要性。无论是个人还是组织,真正的竞争优势都来自不断学习与自我进化。

■圣吉的贡献

彼得·圣吉(Peter Senge)在管理学界的地位,不仅仅因为《第五项修炼》(The Fifth Discipline)是一本畅销书,更因为他提出并普及了“学习型组织”的理念,给予组织与领导者新的思考路径。

圣吉的主要学术贡献包括:

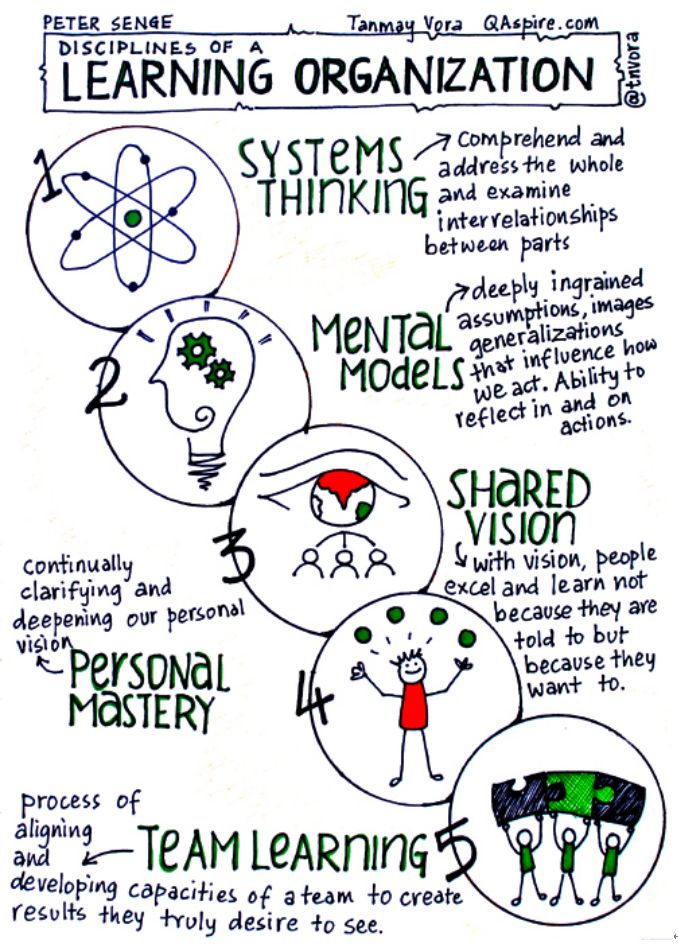

系统思维(Systems Thinking)成为组织管理中的核心方法论:即看整体、识别相互依赖关系,而不是片段式地、以还原论的方式解决问题。圣吉将系统思维作为五项修炼中整合其它四项的核心。

学习型组织的五项修炼(Personal Mastery、Mental Models、Shared Vision、Team Learning、Systems Thinking):这种模型让组织不仅关注外部竞争与环境,更关注内部思维模式、学习能力、共同愿景与团队协作。

在实践层面的推动:除了理论,他发起建立了组织学习协会(Society for Organizational Learning, SoL)推广组织学习理念,推广组织学习的工具方法,同时参与多个跨行业、跨界别的项目的实践,使他的理念本身也在碰撞、实践中实现终身学习与进化。

当然,对圣吉的评价中既有赞扬,也有对局限的指出:

正面评价:

——圣吉的理论为那些处在快速变动环境中的组织提供了一种能够“不断学习与适应”的战略逻辑,是对传统静态战略思维的重大弥补。

——他的思想强调人的心智模式与愿景,使战略不仅仅是行动蓝图,也包含组织文化与成员信念。

——他的理念在全球范围、尤其在教育与公共事业中产生共鸣,许多学校与非营利组织将“系统思维”“团队学习”等引入课程与管理实践。

批评与局限:

——有人认为学习型组织的五项修炼在实际企业中落地难度很大,常停留在口号或局部实践。

——在强调愿景与心智模式的时候,可能会弱化对短期业绩与外部竞争结构、成本效率等传统战略要素的关注。

——圣吉模型对定量指标与分析工具的依赖较弱,可能给追求短期、可衡量结果的管理者带来挑战。

■学术风格与特点

与我们前面讲述的我们安索夫(Igor Ansoff)、波特(Michael Porter)相比来看,每位大师的理论都与本人的学术背景及工作背景密切相关。

安索夫生于动荡的环境,在动荡的环境中工作,因此他的研究从动态环境下组织战略选择入手,认为战略的关键是围绕客户需要,从客户及创新两个维度开展战略。

而波特一直在顶级名校哈佛大学象牙塔中学习、工作、被认为是商学神童,波特受体育竞争的启发,从产业经济的角度,认为战略的核心是赢得“竞争”及根据环境做好“定位”。

无论是安索夫、还是波特,这两位大师更多是从组织外部或环境的角度来看组织战略问题,这种看战略的视角虽然对企业很有帮助,但往往很难被组织真正理解,也很容易脱离组织的具体情况。

特别是波特站在上帝视角看待组织战略,忽略组织自身的文化、领导力等软能力等因素对落地的影响。

虽然安索夫比波特好一些,他注意并提醒组织在制定战略是要考虑内部因素,但他并没有给出很好的解决方案。

而圣吉很不一样,他是在斯坦福读的工科,后来又在理工科为王的MIT读研工作,他深受MIT两位前面前辈大佬,计算机科学家维纳、福雷斯特的影响,他能够从整体、系统的视角看待看待组织问题,重视系统思维及学习型组织理论。

虽然学习型组织并不是圣吉提出来的,但却被称为“学习型组织之父”。虽然圣吉的理论中并没有特别关注“战略”,但却被《商业战略杂志》评为20世纪极少数几位对当今商业实践方式有最深远影响的人物之一。

■对今天的启发

在当前这个知识爆炸、技术快速更迭、外部环境高度不确定的时代,圣吉的贡献比以往任何时候都更有启示性。下面几点可供今天参考:

1.设计战略必须包含组织学习。

不仅要有市场分析、竞争对手研究,也要在组织内部形成“自我反思、自我纠错”的学习机制。

没有个人、团队、组织的自我学习与超越,学习型组织就是口号和空谈,更不要说战略成功。

2.实现领导的角色转型。

组织的领导者要从传统的计划者、命令者与控制者,转变成愿景激发者、文化引导者、团队学习的教练与支持者。

领导者要照顾团队的心智模式、愿景与内在动机,而不只是绩效指标。

3.关注组织文化与思维模式的重要。

许多战略失败其实不是因为方向错,而是因为内部心智模式阻碍变革。

比如组织文化是否支持变革、员工是否习惯服从、不敢质疑、不愿创新,看不见变革的价值等,这些“看不见的结构”往往比市场竞争更难克服。

4.使用系统思维应对复杂性与变局。

当前企业外部环境面临的技术、经济环境越来越动荡,面临更多系统性挑战。

战略制定需要看定位、看客户需要、看组织能力内部文化、还要还要看生态圈,这些都需要用系统思维,把组织视为生态系统的一部分,识别反馈环、非线性效应与长期趋势,而不能只看短期利润。

■结语

如果说安索夫教我们“企业该如何适应环境生存”、

波特教我们“如何在竞争中定位赢利”,

那么圣吉则教我们从内打破,“怎样成为一个不断学习与自我进化的整体”来迎接挑战。

这一点不仅适用于组织,也适用于我们每一个人。