彼得·圣吉,被誉为“学习型组织之父”。他出身工程背景,却在MIT将系统动力学与管理学完美结合,提出了影响深远的《第五项修炼》。在他看来,企业不只是机器,而是一个不断学习和进化的生命体。圣吉通过“系统思维”揭示了复杂环境下组织应对变化的核心方法,也因此赢得了全球企业与学界的广泛赞誉。

■从工程到管理

1947年,彼得·圣吉(Peter Senge)出生在美国加州斯坦福。他和迈克尔·波特几乎同龄,却走上了截然不同的学术道路。

波特以经济学为根基,强调竞争与行业结构;

圣吉的起点是工程学,更习惯从复杂系统与动态关系中寻找答案。

圣吉在斯坦福大学获得航空航天工程专业的学士学位,在斯坦福期间,他还学习了哲学。

毕业后,他进入麻省理工学院(MIT)继续读书,1972年在该校获得社会科学建模硕士学位,1978年获得该校管理学博士学位。

■思想源远

人生的所有经历都不应该浪费,只要你认真不虚度,这段经历就一定会在未来,呈现其应有的价值和意义。

1935年麦道公司推出的DC-3型飞机,是人类第一架在经济上满足了商业航空,在科学上证实了空气动力理论的成功机型。

有着航天工程本科打底+建模硕士+管理学博士专业背景的圣吉,和一般人对此的看法自然不同,他将这三者充分结合,从而创造出他最经典的著作《第五项修炼》。

为什么这么说呢?他因为航空航天的技术背景,看到DC-3飞机之所以能取得成功,是因为这架飞机在人类历史上第一次融合了五项关键技术:可变间距螺旋桨、伸缩起落架、质轻铸造的机体构造、辐射状气冷式引擎、摆动副翼。

而DC-3飞机的成功,让圣吉想到组织要想成功起飞,是否也需要某五个成功的技术因素呢?加上他有哲学、建模及管理学科的扎实功底,于是顺理成章,就有了“五项”修炼的想法。

《第五项修炼》一经问世,就广受赞誉。其内容我们后面再讲,让我们先把其时代背景和思想脉络讲清楚。

■三种隐喻

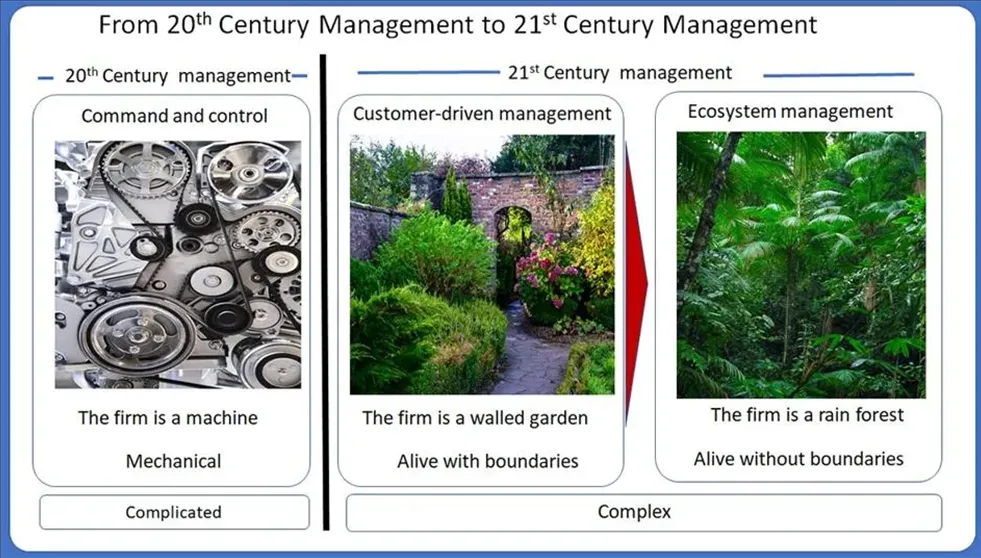

人们对企业的理解,经历了三种典型的隐喻。

上个世纪,人们往往将企业比喻为复杂的机器(machine).

要生产稳定、可靠的产品,必须让这台机器运转良好,而这主要靠权威管理来实现,此时的企业主要靠命令和控制来驱动,这种方式主要要求服从命令,当好工具人就行。

主要的管理工具是分析、预测、组织、监督这些科学管理的内容。人性的假设是麦格雷戈理论中的X,其代表就是工业时代的泰勒制管理方式。

到了上个世纪中后期,满足客户的需求成为驱动企业管理的关键,此时人们将企业比喻为围栏花园(walled garden).

企业管理变得更加复杂,人们开始注重对人性需求的尊重和理解,企业更多考虑为员工创造一个安全的空间,来实现共同的繁荣状态。

再往后,企业面临的环境变得更加动态而复杂,企业的竞争力除了源自于好的产品或服务、聚集客户满意之外,还需要更多考虑生态问题,也就是能否打造或加入一个生态系统。

此时的组织被比喻为一个生命体(雨林rain forest).

其实,无论是机器、花园还是生命体,无论是企业、组织还是社会,都面临解决越来越严重的复杂性问题。

这两种复杂在圣吉看来,其实是不一样的。

其中,将企业比喻为机器的复杂,更多是细节性复杂,细节性复杂是收敛的,答案往往是唯一而标准的。对付这种复杂,可以使用逻辑、分析、计划、控制等工具方法。

而将企业比喻为花园或生命体所面临的复杂,更多是动态性复杂,而动态性复杂往往是发散的,是没有唯一标准答案的。

动态复杂往往涉及到想法不同、需求不同的人,这就没办法再用简单的使用控制的方式来实现管理。

该怎么办呢?彼得·圣吉认为,对付后一种复杂,需要用系统思维来解决,需要建立学习型组织来解决。

而圣吉的思想来源主要有两个。

首先,上个世纪40年,美国数学家、计算机科学家麻省理工学院教授诺伯特·维纳(Norbert Wiener)开创了控制论(cybernetics),控制论被认为是生物和机器之间通信的科学。

其次,维纳的理论影响了后来的杰伊·福雷斯特(Jay Forrester),福雷斯特也是麻省理工学院的计算机科学教授。他创立了系统动力(system dynamics)理论,而彼得·圣吉思想的来源正是维纳和福雷斯特。

■结语

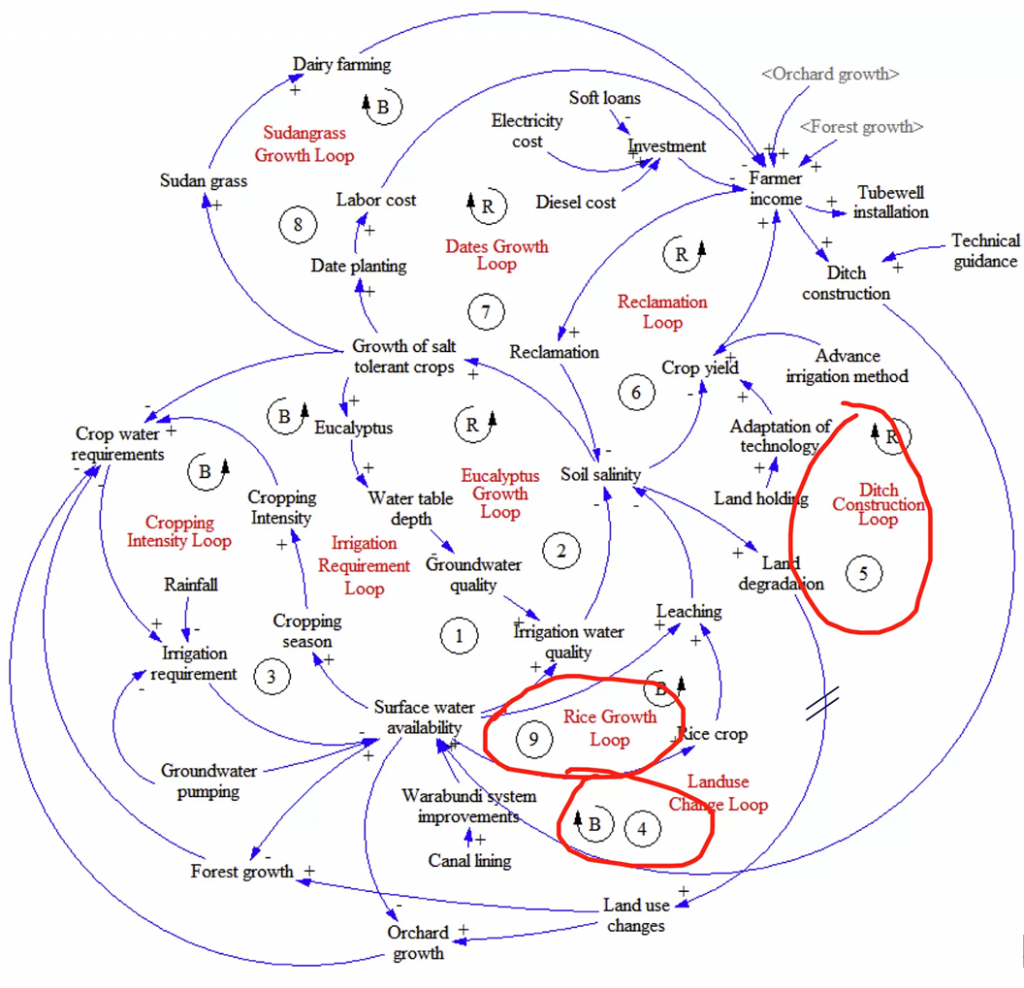

简单说,在福雷斯特的指导下,圣吉逐渐形成了自己的核心视角:

从系统整体的角度出发看待问题,企业是由相互作用的循环关系组成的系统。如果不能理解这种系统的运作逻辑,再好的战略也会在执行中失效。

可以说,圣吉的理论并非凭空而来,而是科学、管理学与东方哲学多重源流的交汇产物。