波特还把战略推向国家和社会,他提出“国家竞争优势”的钻石模型,解释为何一些国家在特定行业格外强大;又提出“共享价值”,强调企业在盈利的同时也要创造社会价值。期总结波特一生的学术贡献与启示,探讨他的思想如何帮助我们找到自己的优势之路。

■从企业到国家

在提出五力模型和三大战略之后,迈克尔·波特并未止步。他的研究逐渐从企业层面扩展到更宏观的国家和地区。他意识到,竞争不仅发生在企业之间,也存在于国家之间。

1990年,波特出版了《国家竞争优势》(The Competitive Advantage of Nations)。在书中,他提出了著名的钻石模型(Diamond Model),用来解释为什么一些国家在特定行业具有持续的竞争力。

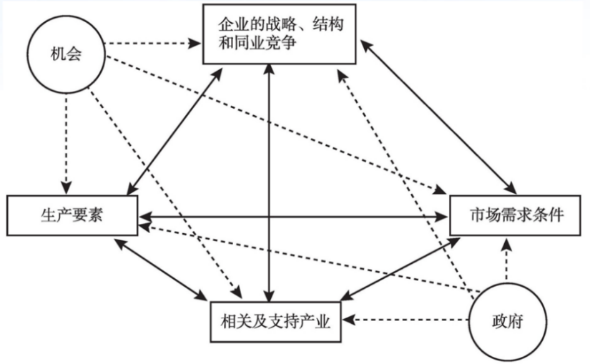

钻石模型包含四个关键要素:

1. 生产要素条件:人才、资本、基础设施等。

2. 需求条件:本国市场是否挑剔、是否愿意推动企业提升。

3. 相关和支持性产业:是否存在配套、先进的支持性供应体系。

4. 企业战略、结构与竞争:国内竞争是否足够激烈,从而迫使企业不断进步。

举例来说,我国在制造业领域的崛起,离不开庞大的的本国消费者群体、完善的零部件供应商和极度内卷的国内竞争。

通过这本书,波特把战略分析从企业推向国家,奠定了他作为“竞争力大师”的国际地位。

■共享价值与社会责任

进入21世纪,全球企业面临的新挑战不仅是竞争,还有社会责任与可持续发展。波特在2011年与克莱默(Mark Kramer)合著文章《创造共享价值》(Creating Shared Value),提出企业要在追求利润的同时,为社会创造价值。

他认为,传统的企业社会责任(CSR)往往是“额外负担”,而共享价值(CSV)则是把社会问题转化为商业机会。

比如:

雀巢通过改善原材料供应链,不仅帮助农户增收,还提高了自身产品质量。

医疗企业通过降低成本和扩大覆盖面,既满足社会需求,又开辟新市场。

在波特看来,真正持久的竞争优势,不仅是让股东赚钱,更是让社会因企业存在而变得更好。

在波特看来,一个行业的吸引力——也就是能不能赚钱——并不取决于企业自身的努力,而是由五种力量共同决定的。

波特的理论在今天看来,是不是和胖东来“让生活更美好”的理论有异曲同工之妙呢?

■对企业的启示

在今天的数字化与全球化浪潮下,很多人质疑波特的理论是否过时。知识经济、互联网、平台经济、生态系统的竞争,似乎都超越了五力模型的框架。

但回到本质,波特的思想依然有强大的解释力:

五力模型依然可以帮助我们分析行业边界和竞争强度。

三大战略还在提醒企业必须有清晰的定位。大型电商依靠低价和效率走“成本领先”,苹果依靠设计和体验走“差异化”。

价值链分析在数字化转型、内部管理中仍非常有用,可以帮助企业识别哪些环节创造价值、哪些环节创造不高,哪些环节能用技术优化,哪些环节可做外包处理,以降低成本。

换句话说,尽管商业环境在变,但波特的理论依然是理解竞争的起点。

■批评与反思

当然,波特也不是完美的。他的理论受到很多批评:

过于静态:五力模型假设行业结构相对稳定,而在互联网时代,行业边界模糊、变化快速。

过于强调竞争导向:波特强调竞争,却较少关注合作与生态共赢,这与当今强调平台协作的趋势有些脱节。

忽视内部资源:相比资源基础观(RBV)和动态能力理论,波特的框架对企业内部能力的解释不足,没有考虑战略的权变因素,对文化、权力等因素对战略的影响没有考虑。

以上这些缺点都导致波特的理论看上去特别高大上,适合做PPT,但在具体企业遇到具体问题时,显得几乎没有什么用。

其实,我觉得对企业来说,波特理论在实践中需要其它理论的配合,在更多时候,与其花太多时间分析抽象的竞争态势,不如沉下来多关心一些具体的客户问题,多考虑如何满足客户的需求,可能更有性价比一些。

然而,我们所追求并不是完美的理论、也不是成为批评家,而是从这些相互竞争的理论中学会,兼收并蓄,来提高自己的见识和能力。

所以,正是波特的这些不足,才推动了战略学科的进一步发展。

可以说,没有波特这个天才,就不会有后来的资源学派和动态能力理论。

■最后的话

如果说安索夫让战略走上舞台,那么波特则让战略成为企业家和政府官员手里的实用工具。他用简洁的模型和逻辑,把“竞争优势”变成企业决策的核心语言。

波特一生的贡献,不仅是提出了五力模型、三大战略、价值链和钻石模型,更重要的是他塑造了一种思维方式:

看企业,要看它如何在行业中定位。

看国家,要看它如何在全球竞争中立足。

看社会,要看企业如何在创造利润的同时,解决社会问题。

对波特来说,战略不是空洞的口号,而是一套系统的方法论,帮助我们在复杂世界中找到位置。