在质量管理的世界里,有三位大师尤为知名。前面我们好几期都在讲“系统派”的大师W·爱德华兹·戴明(W. Edwards Deming),今天讲讲“行动派”的质量大师菲利浦·克劳士比(Philip B. Crosby)。

戴明的管理思想以统计学为核心,强调从系统入手进行改进;而克劳士比的思想则更注重预防与标准、执行及态度。

■从工程师到“零缺陷教父”

克劳士比1926年出生于美国,年轻时曾参与过美国海军的医疗项目,不久开始从事测试工作,后来加入马丁公司担任高级质量工程师,负责潘兴导弹的研发,在那里,他提出了零缺陷的概念。

后来,他又去了国际电话电报公司(ITT)担任质量总监。1979年,克劳士比创办了自己的管理咨询公司,并出版了他的第一本著作《质量是免费的(Quality Is Free)》。

大家也许还记得,我们在前面介绍戴明的视频里讲过,上个世纪七八十年代,正是日本企业及产品抢占欧美市场的高光时期,但对那是的欧美企业来说,可以说是严重的危机时刻。

克劳士比这这时候推出这本书,正是顺应了时代的需要,可以说瞌睡送枕头,这本书让克劳士比一下子名声鹊起。

■零缺陷理论

克劳士比提出“一次就把事情做好”策略(doing it right the first time(DRIFT)。而这一策略又是围绕四项关键原则展开,这四项原则就是著名的“质量管理四绝对”。

这四原则具体包括:

- 质量的定义:

质量是指符合要求,其中要求包括产品规格和客户期望。 - 质量体系:质量管理体系应以缺陷预防为基础,而非依赖事后检查或纠正。

- 性能标准:质量目标应为实现零缺陷,确保所有产品均符合规定要求。

- 质量衡量:质量的衡量标准是不符合成本,即与未能满足要求相关的成本。(我们将在下期详细介绍“质量管理四绝对”的内容。)

克劳士比认为,实施强有力的质量管理原则将使组织实现显著的成本节约,这些成本远远超过建立健全质量体系的成本。

克劳士比认为,“质量是免费的”,因为第一次就把事情做好比因返工和维修而产生的额外费用更具成本效益。

今天看起来好像没什么特别的几句话,为什么能让克劳士比一下子名声大涨呢?

上个世纪五六十年代,美国政府和国防公司雇用了数十万人来检查和监控由数十万个零件组成的高度复杂的军品,用来发现武器系统在设计、制造和装配中的缺陷。我们今天都知道,不断的检查、返工、重新检查和重新测试劳民伤财,对提高质量的帮助并不大。

此时,在马丁公司担任高级质量工程师的克劳士比也在想办法解决这一问题。他通过几年的努力,总结出一套被称为零缺陷的方法,将潘兴导弹的硬件缺陷减少了54%,满足了军方的要求。

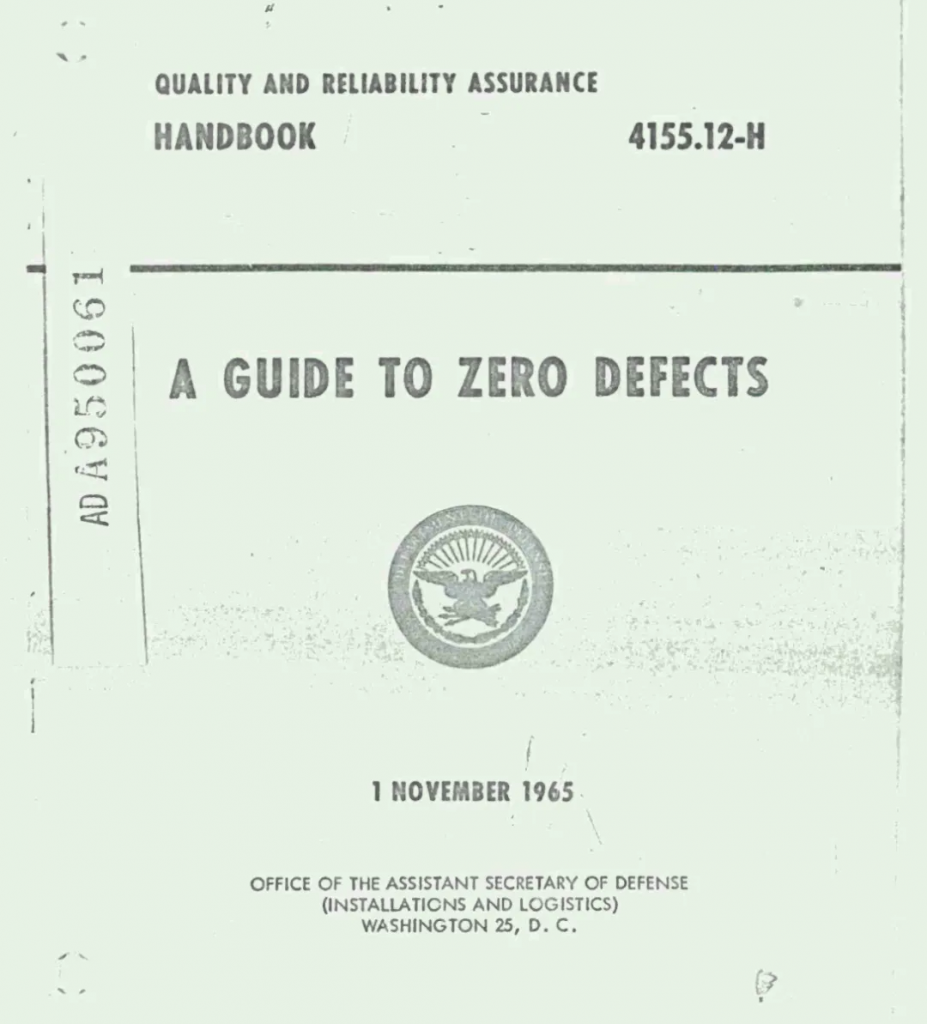

这套法子后来被美国国防部看上了,在1965年出版了《零缺陷指南(A GUIDE TO ZERO DEFECTS)》,为零缺陷理论背书,还鼓励所有供应商都采用零缺陷计划。

从而推动了零缺陷理论的应用。

克劳士比在《质量是免费的》这本书中还提到另一个观点,就是质量管理成熟度网格QMMG (the Quality Management Maturity Grid),克劳士比用这个网格,将组织质量管理成熟度划分为:Uncertainty 不确定、Awakening唤醒、Enlightenment启示、Wisdom智慧、Certainty肯定五个级别。

熟悉CMM或CMMI能力成熟度模型的朋友可能觉得有点眼熟,没错,这个QMMG质量管理成熟度网格,就是CMM及CMMI模型的前身。

■戴明与克劳士比

如果说克劳士比是“聚焦人”的行动者,那戴明就更像“重视系统”的哲人。

在质量问题的归因上:

戴明认为:94%以上是系统原因,最多6%是个体问题。

而克劳士比认为:个体责任不可缺席,尤其是在标准明确后。

戴明强调领导要改善系统,克劳士比强调员工要达成标准。一个从上而下建系统,一个从下而上促执行。

在激励与考核上:

戴明反对绩效打分、排名制度及口号运动,他认为这会引发内部竞争和扭曲行为。其实,戴明和另一位质量大师朱兰都明确反对零缺陷运动。

克劳士比则认为“衡量是管理的基础”,质量成本的量化是管理者的核心工具。他主张用数据驱动改进,设立清晰指标与奖惩机制,让质量问题“有账可算”。

在改善方式上:

戴明更像一位系统大师,谈流程、谈变异、用统计方法解决问题。

克劳士比更像一位医生,讲信念、讲态度、讲行为、讲执行纪律。

这可能和两位大师的出身有关,戴明是统计学家出身,看待管理问题更像科学家,冷静、系统、客观,更重逻辑和数据;

而克劳士比是医生出身,对待管理问题更像医生看待疾病一样,他提倡预防,看重标准、规范及敬业、执行。

总之,戴明他的系统方法让我们看清本质,做对事,让绩效成为可能。而克劳士重预防、强调建标准让我们有更好的执行力,把对的事做好,让绩效成为现实。

阿波罗计划授予 NASA 零缺陷奖