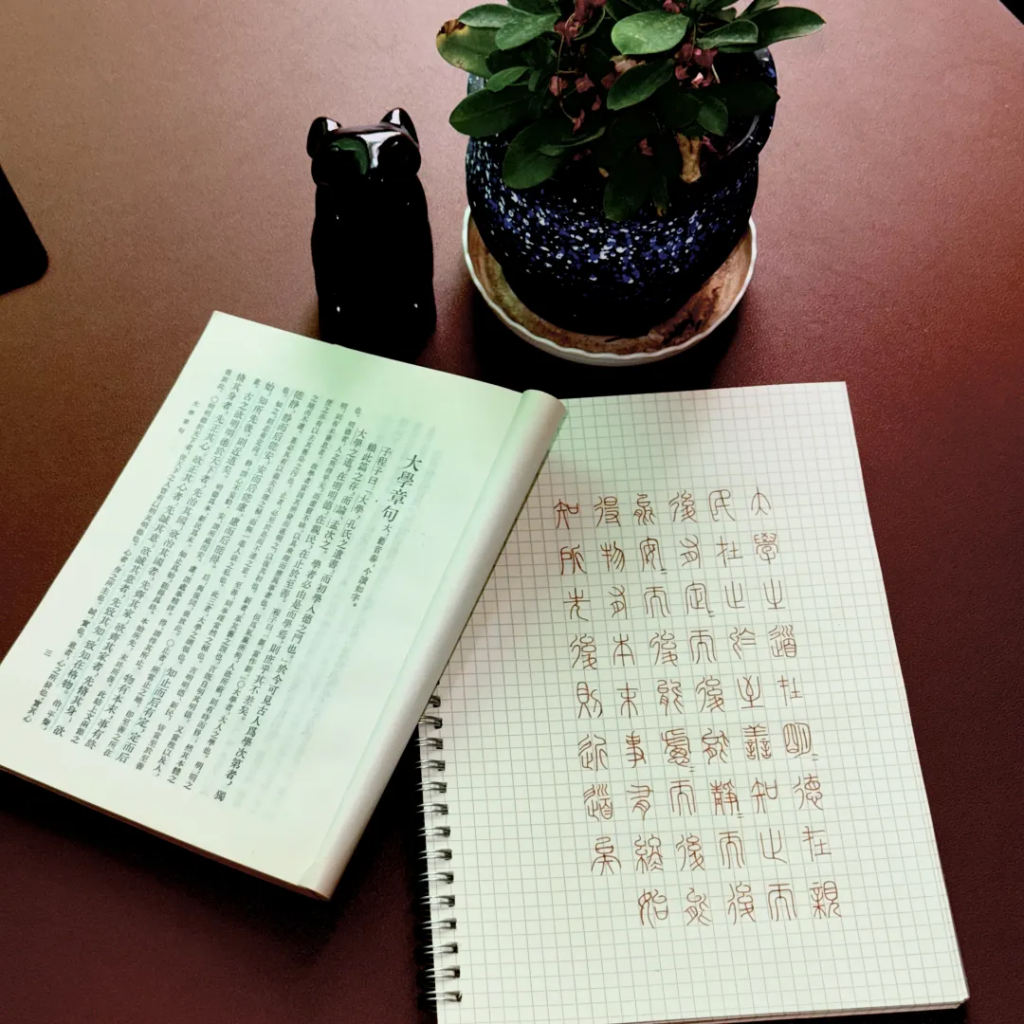

站在历史的门槛回望,才惊觉《大学》开篇的 “大学之道,在明明德,在新民,在止于至善”,早已在生命的年轮里刻下深深的印记。这三句古训像一面镜子,映照着我们从青涩到成熟的蜕变。

一、明德:在人性微光中寻找真我

“明德”是说光明的、正大的道德,或者可以简称为美德。希腊伦理学里面有个学派主要讲美德伦理学或德性伦理学,和后来西方发展出的功利主义伦理学、康德的道义伦理学、契约伦理学等不同,它主要强调人的品德及其培养。亚里士多德特别强调这种美德伦理学。

在儒家思想中“德”的概念也是非常古老的“德”原来的意思是指人的行为。一开始只是表示行为,不含道德价值判断。但是后来“德”这个字就逐渐开始内在化和心联系在一起,不只是说人有外在的行动,还要追问人为什么会有那样的行动,他的内心是怎么考虑的?这就是说,人的行为是有意图、动机、愿望的,人只有那样去想,才会那样去做。

好的、有价值的行为,往往有好的动机和愿望。因此,后来“德”就跟我们的意识和自觉联系在一起了。在早期儒家文本里面“德”在很多地方是单独用的。儒家所讲的“德”都是指道德原则,或者是道德的总目。我们把所有的道德价值都概括为“德”,比如,“仁”“义”“礼”“智”“信”五常就称为五德,“忠”“孝”也是两种德。儒家的伦理价值都是在“德”之下去讲具体的道德价值。

我忽然读懂 “明明德” 的深意 —— 明德不是高悬的道德教条,而是人性本有的善念微光。就像王阳明说的,“见父自然知孝,见兄自然知悌”,这种本能的恻隐之心,正是我们要守护的生命底色。

二、亲民:在破茧重生中遇见更好的自己

“亲民”这个词,二程和朱憙认为应该读作“新民”。从这出发说“亲”是“新”的假借字,原则上是成立的。我们知道在儒家的伦理价值中,爱民、亲民实际上是很常见的,仁政就是爱民、亲民之政。从意义上讲,读作“新”当然可以。

因为从二程到朱熹,他们在《大学》里面找到了一些传的内容,确实是讲人是如何不断更新、转化自己的。自中国近代以来,这样的思想和变法维新的追求紧密联系在一起。王阳明讲“亲民”就是“仁民”,就是爱百姓、爱人民,什么叫仁爱?他认为是“达其天地万物一体之用也”(《大学问》),意思是我们不仅要爱人类,还要爱物,这是一种非常普遍的爱。不过,今天我们讲《大学》用的是朱熹的版本,将“亲民”读作“新民”也完全可以。而在实际交往中,更多出现的是多人、多次的博弈行为。

去年我决定转行时,曾经历过长达几个月的焦虑。从设计行业转到自媒体,整个过程就像破茧的蚕蛹,从痛苦到充满希望。这让我想起朱熹对 “新民” 的阐释:“新者,革其旧之谓也。” 人生最珍贵的成长,往往发生在走出舒适区的时刻。

梁启超的《新民说》中,这位维新先驱百年前的呐喊依然震耳欲聋:“苟有新民,何患无新制度?”反观当下,那些在短视频平台传播知识的主播,那些用科技改变乡村教育的创业者,何尝不是在践行 “新民” 精神?改变自己,才能改变世界。

三、至善:在永恒追求中抵达生命本真

“止”就是停“止于”是停在什么地方的意思。郑玄把这个“止”字解释为“自处”,即自己安于什么。

“至善”的“至’也是一个修饰词,一般说是指最高的。“至善”就是最高的善。

简单把这句话翻译一下,大意就是:大学的宗旨,或者说大学的精神,在于彰明人的光明正大之德,在于使人不断地自我升华,在于使人达到最完善的境界。

《大学》中的“大学之道”,总体上强调人们要彰明、彰显和实现人先天被赋予的美德。这个美德就是“明德”,我们要去发挥它、展现它。朱熹的解释是这样。

王阳明的解释是要去仁爱万物。仁爱万物就是最高的德,就是“明德”。程、朱强调“新民”是人要不断自我革新,不断升华自己,用现代汉语讲即每个人要不断地去自我发展、去自我实现。“止于至善”是说人要努力追求,最终达到最高的善,自安于善,做一个最有德的人。

在这个充满不确定性的时代,“至善” 更像是一种生活态度。

就像范仲淹倾尽积蓄购置千亩义田,设立义庄、义宅、义学,以制度化慈善模式保障族人及乡里贫困者的基本生活与教育权。就像那些在一线逆行的医护人员,坚守岗位,默默付出,救死扶伤。他们用行动诠释着:至善不在远方,而在当下的每一个选择里。

“至善”不是完美无缺的终点,而是永不停歇的追求。

四、结语

在明明德中觉醒,在新民中成长,在止于至善中抵达生命的本真。

站在时代的渡口回头望,《大学》的智慧从未远离。当我们在 996 的疲惫中重拾初心,在人际关系的复杂中坚守真诚,在物质丰盈中寻找精神归宿,其实都在书写着属于自己的 “大学之道”。这不是一场与古人的对话,而是一场与自我的和解 。

参考资料

《四书解读》(全六册);[著]陈来 王志民;齐鲁书社;2022.10

* 内容及观点仅供参考