1980年,《竞争战略》横空出世。波特在书中提出“五力模型”“三大战略”和“价值链分析”,为企业指明竞争取胜之道。本期深入解析这些工具的精髓,探讨它们为何能成为MBA课堂和企业战略分析的必修框架,直到今天仍然被广泛使用。

■《竞争战略》的问世

1980年,迈克尔·波特出版了第一本重量级著作《竞争战略》(Competitive Strategy)。这本书不仅奠定了他“战略大师”的地位,更彻底改变了企业和学术界看待竞争的方式。

在那之前,很多企业战略研究依赖案例和经验总结,缺少一套系统、可操作的框架。

波特借鉴产业组织经济学的逻辑,把行业利润率和竞争压力拆解为清晰的要素,提出了著名的五力模型。

这套工具让企业可以像工程师做分析一样,理性地剖析竞争环境。

■五力模型

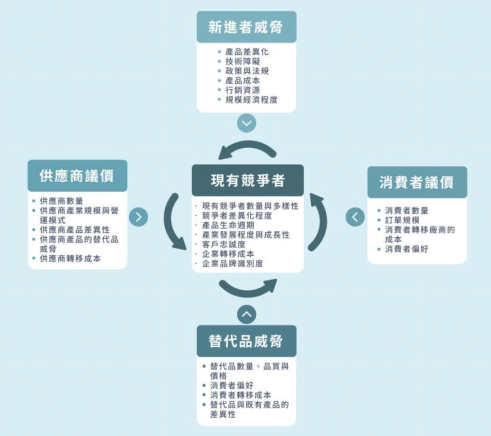

在波特看来,一个行业的吸引力——也就是能不能赚钱——并不取决于企业自身的努力,而是由五种力量共同决定的。

- 新进入者的威胁

新玩家进入会带来产能增加、价格下降、利润被稀释。如果进入门槛高(如需要巨额资本、专利保护、渠道控制),行业利润就更安全。

- 替代品的威胁

即便直接竞争者不多,如果存在可以替代的产品,利润也会受到挤压。比如,智能手机几乎替代了相机、闹钟和音乐播放器。

- 供应商的议价能力

如果供应商高度集中、替代选择少,他们就能提高价格,侵蚀企业利润。比如,芯片供应商对大多数智能手机厂商的议价力就非常强。

- 买方的议价能力

顾客数量少、信息充分时,他们就能压价、要求更多服务。零售巨头沃尔玛就是典型的“强势买方”,往往能逼迫供应商降价。

- 现有竞争者之间的对抗

当行业中玩家众多、产品同质化严重时,竞争异常激烈,价格战往往成为常态。比如航空业就是高竞争、低利润的典型行业。

波特强调,这五种力量共同塑造了行业结构,而行业结构决定了企业的利润空间。企业如果想要在长期内获得优势,就必须理解并应对这些力量。

■三种基本战略

在《竞争战略》中,波特提出企业必须在三种战略中做出选择,否则将陷入“卡在中间”的尴尬境地。

- 成本领先(Cost Leadership)

企业通过规模效应、技术优化和成本控制,以低于竞争对手的成本提供产品和服务,从而获得市场优势。代表案例是大型电商企业,它们凭借庞大的供应链体系,把价格压到最低。

- 差异化(Differentiation)

企业通过创新、品牌或独特服务,使产品与众不同,从而赢得顾客的溢价。苹果是典型案例,它并非最便宜,但凭借设计与体验及生态,让消费者愿意支付更高价格。

- 集中化(Focus)

企业选择在特定的细分市场深耕,专注于某一类客户或某一区域,从而形成独特优势。比如劳斯莱斯,它并不追求大众市场,而是专注超高端细分市场。

波特提醒,企业必须在三种战略中做出明确选择,否则“想要面面俱到”的结果往往是什么也做不好。

■价值链

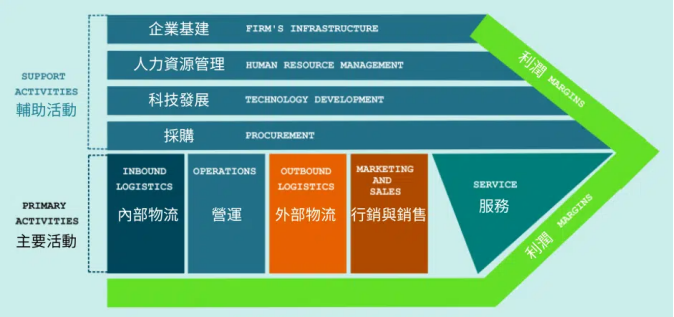

在1985年出版的《竞争优势》(Competitive Advantage)中,波特进一步提出了价值链分析。

他把企业看作由一系列价值活动组成:采购、生产、物流、市场、销售、服务等。每一个环节都既可能是成本的来源,也可能是差异化的机会。

例如,电脑通过直销模式优化了价值链中的销售环节,大幅降低渠道成本;而星巴克通过营造体验和氛围,把咖啡这种“同质化商品”变成了差异化产品。

价值链的提出,把战略从行业分析延伸到企业内部,让企业家不仅能“看行业”,还能“改造自己”。

■意义与影响

波特的理论一经提出,就迅速风靡全球。

在学术界,他把产业组织经济学的原理引入管理学,开创了“竞争战略”的主流学派。

在企业界,五力模型和三大战略成为MBA和企业经理人的必修课。

在咨询界,麦肯锡、波士顿咨询等公司几乎把波特的框架当作“基本功”。

可以说,波特不仅提出了工具,更让战略分析有了普适性和操作性。

当然,他的理论也并完美无缺,有关他的争议,我们放到后面说。

■留下的悬念

五力模型解决了“怎么看行业”;

三大战略解决了“怎么赢竞争”;

价值链分析则解答了“如何创造优势”。

但波特的野心远不止于此。进入90年代,他把战略的研究扩展到国家层面,提出“钻石模型”,探讨为什么一些国家或地区在特定行业格外成功。

他还把战略引入社会责任领域,强调企业不仅要赚钱,还要为社会创造共享价值。

在下一集,我们将总结波特一生的贡献,看看这位“战略之王”如何超越企业边界,把战略的逻辑延伸到国家与社会。