在上期中,我们讲到朱兰从一位移民少年,走进工业企业的核心现场,参与了统计质量管理在工厂的早期实践。这一期,我们聚焦他人生中一个重要的分水岭——从中年职业人转型为独立顾问,并逐步走上全球质量管理的讲坛。

■中年反思

1944年,朱兰已经40岁。此时的他已在西部电气公司积累了相当丰富的管理与改进经验,也在战时政府部门有过四年的调派经历,参与数据分析与决策。这些经历拓宽了他的视野,也激发了他对管理更深层次问题的思考。

但此时的朱兰也开始感到困惑。他面临一个许多中年人都会面临的问题:接下来要走怎样的路?

为此,朱兰采取了非常理性的方法。他列出了可能的选择选项,逐一分析各个选项的利弊,并结合自己的能力与需求,做出评估。

- 首先是回到西部电气公司。这是一条安全、稳定的路,熟门熟路,收入不错,退休后还能拿优厚的养老金。但这也意味着,职业上已很难有进一步突破。对于渴望在管理领域有所建树的朱兰而言,这条路径让他不舒服。

- 第二个选项是留在政府机关。然而朱兰认为,政府体系存在明显的官僚现象,决策效率不高,个人发展受限。他知道自己没有人脉关系、也知道自己的直言快语的性格不是干公务员的料。

- 最终,朱兰被一个更具不确定性,但更具吸引力的选项所吸引——成为一名自由职业者。

朱兰希望能够脱离束缚,用独立身份专注于自己熟悉的管理领域,从事写作、研究、培训与咨询。他意识到,自己在管理方面已有较高积累,可以尝试以此为职业基础。

不过,他也清醒地看到,这条路并不容易。在当时的美国社会,咨询和培训并不被社会认可,多数人从业者收入微薄,真正能够有所建树的人凤毛麟角。即便像他这样在质量领域已有声誉的人,也预计需要数年才能站稳脚跟。

因此,这不是一场轻率的转变,而是在通盘思考之后做出的有准备的决定。

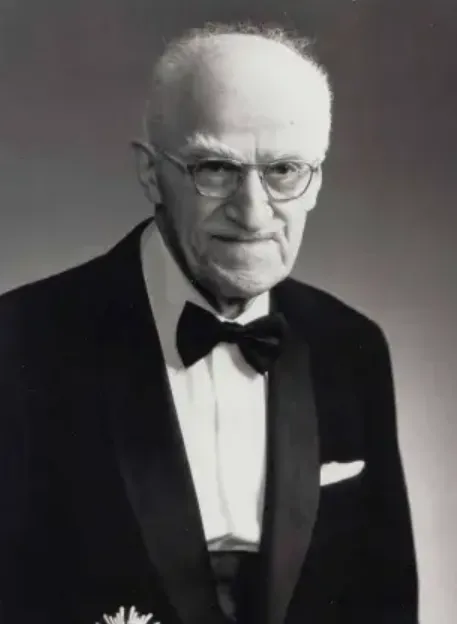

1922年霍桑工厂下班时间

■积累探索

1945年夏天,朱兰正式辞去政府与西部电气的工作,开启转型探索。他并没有选择马上单干,而是选择了一段过渡性的安排。

他先是进入纽约大学,担任工业工程系教授兼系主任。这个职位不仅为他提供了经济上的缓冲,也为他创造了学习咨询实践的机会。

在教学之余,朱兰开始与咨询公司合作,参与培训项目,学习行业运作,积累项目经验,这一阶段的探索为他日后独立开展咨询业务打下了坚实基础。

五年之后的1949年,他开始以独立身份承接质量管理相关的咨询与培训项目,标志着真正意义上自由职业阶段的开始。

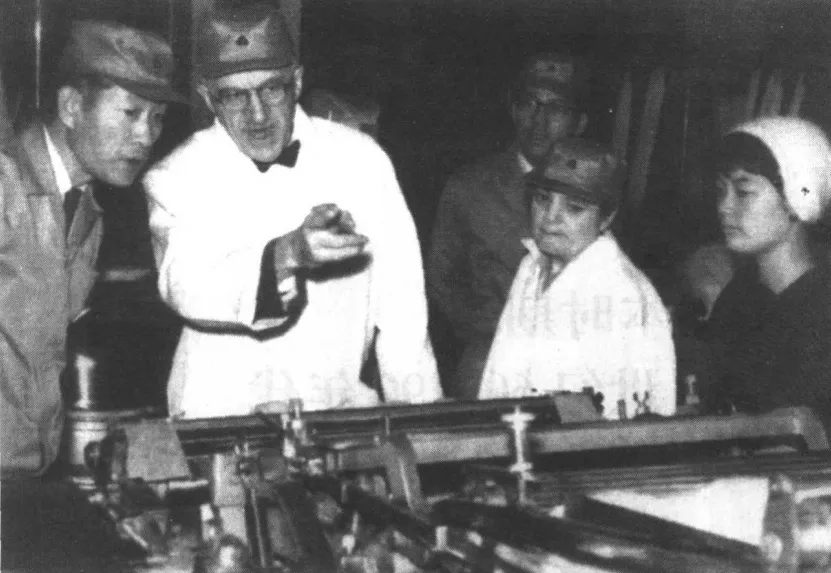

日本培训课程第一次留影

■走进日本

1954年,朱兰首次访问日本,开启了他与日本企业界长达数十年的互动。这是一个具有重要转折意义的事件。

日本战后经济百废待兴,企业界正积极寻求质量提升之道。在戴明于1950年首度访日之后,日本企业界已对统计质量控制有所了解,但更系统化、更全面的质量管理知识体系仍显缺乏。

朱兰的到来,恰逢其时。他在日本企业中开设课程,更系统讲解质量规划、流程控制与持续改进的实践路径。其管理思想不再局限于统计工具,而是更强调管理层的责任、文化因素的影响以及组织流程的优化。

日本企业界认为,朱兰的方法相比戴明的统计取向更加实用,适用范围更广,对实际经营管理具有更直接的指导意义。

此后几十年间,朱兰与日本保持长期交流,他在多家企业进行培训与咨询,对日本质量管理体系的构建产生深远影响。

可以说,在日本质量管理的发展历程中,戴明发挥了启蒙者的作用,而朱兰则承担了体系建设者的角色。

■异曲同工

朱兰与戴明,两位同时代的质量管理大师,常被并提。朱兰在其自传中大方的提到,两人彼此尊重,在许多基础理念上保持一致,比如都认为质量问题大多源于系统,而非个人;都强调管理层的主导作用;都反对空洞口号,主张实质性改进。

但两人的观点也存在显著差异。戴明本身是统计学家,倾向于以统计方法为质量管理核心工具,不接受其他方法。而朱兰则在实践中认识到,统计只是工具之一,解决复杂质量问题还需要组织、文化、流程、领导力等多方面的配合。

因此,他提出了更具结构性的“质量三部曲”理论(即质量规划、质量控制、质量改进),也更注重管理系统的完整性与适应性。

1960年在日本的 Kurake Spinning 公司参观

■体系初现

这一阶段的朱兰,完成了从企业技术人到独立顾问的角色转变。他逐步摆脱限制,在教学、咨询、国际交流等方面积累经验,逐步搭建起属于自己的质量管理框架。

他的思想开始成型,实践不断丰富,为他日后出版代表性著作、参与国际标准体系建设做好了准备。

下一期,我们将聚焦朱兰如何通过《质量控制手册》构建系统化的知识体系,如何推动质量理念走向世界,以及他晚年仍在持续传播质量精神的历程。

参考资料

朱兰自传/(美)朱兰(Juran,J.M.)著;上海朱兰质量研究院译.-北京:中国财政经济出版社.2004.7

* 内容及观点仅供参考