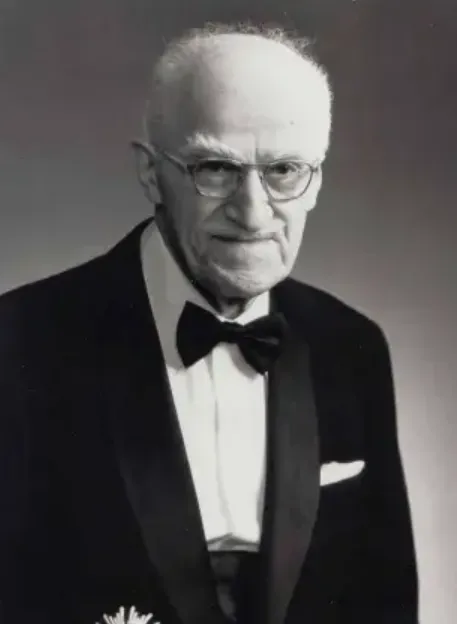

我们前面讲了两位质量管理大师,戴明和克劳士比,我们还常说戴明是“日本质量之父”,但你知道吗?在同一个时代,还有一位更务实、更系统、影响力更大的质量管理大师,他就是是六西格玛运动及ISO9000管理体系的奠基人,约瑟夫·朱兰(Joseph M. Juran)。

■移民少年

1904年,约瑟夫·朱兰出生于罗马尼亚的一个犹太家庭,1912年朱兰随家人移居美国。朱兰在自传中提到:“无论是在欧洲还是在美国,我们家都是很贫穷的。”

为了生存下去,从小学开始,朱兰就和兄弟一起四处打工,为父母分担生活的担子。从送报、当服务员,到工厂杂工、出纳、销售、发货员等,朱兰在上大学前的十二年期间,竟然做过十六份工作。

也正是这样的环境,练就了朱兰坚韧的意志和务实的性格。

在中学阶段,朱兰不仅学习成绩优异,而且还因课余打工的时间也远超同龄人而被写入校志。

最后,朱兰考入了明尼苏达大学,成为家中第一个大学生,但大学时代的他学习成绩一般,仅是中等水平。彼时的朱兰,看上去更像是一个普通人,他未来的目标也不是想要做成多大的事业,就是想获得一份稳定的工作,一份稳定的收入,解决吃饭问题。

■霍桑历练

大学毕业后,朱兰进入西部电气公司的霍桑工厂,从质检员干起。值得一提的是,这座工厂就是那家因“霍桑效应”而被写入组织行为学史册的工厂。

事在人为←霍桑实验

刚进厂时,因为在培训阶段表达直接、不加掩饰,朱兰曾一度不受欢迎,差点失去工作。幸而遇到一位为他说话的管理人员,才得以继续留下。

后来,朱兰很快发现,工厂保证产品质量的主要手段是依赖大规模、高成本的检验和测试。而这种检验和测试,会造成大量的物料及人力浪费。

如果以今天的标准来看,霍桑工厂质量管理确实存在严重的不足,整个工厂有4万名员工,检验部门的人员就有5千多,也就是说,霍桑的高质量是靠高成本的检验和测试来实现的。可是,在上个世纪20年代,霍桑工厂采用的检验、测试等质量管理方法是非常先进的,在业界属于世界领先水平。

在那个时期,还没有“质量管理”这个概念,质量更多是依靠作业流程与经验进行优化来实现的。

■创新契机

1925年,朱兰入职一年后,霍桑工厂的母公司,贝尔电话实验室决定在霍桑工厂试点统计质量控制(Statistical Quality Control)方法。

而当时的霍桑工厂中,几乎没有员工接受过统计工具方面的正式训练,因此只能请来请来大学教授开班讲授,选了30名技术人员和管理者作为学员参加培训,朱兰是其中的一员。

通过学习和实践,本身就非常擅长数学的朱兰,迅速掌握了统计质量控制的核心方法,由此进入新设立的检验统计部担任工程师,正式开始从传统的检验操作转向更系统的统计方法的研究。

在此后的工作中,他逐步积累了分析、改进流程的实践经验,并开始向更高层级的管理岗位靠近。1929年,不到25岁的朱兰被任命为部门的管理者,负责多个科室的工作。

■视野拓展

除了工厂实践,朱兰的职业轨迹还在不断扩展。

第二次世界大战期间,他被借调至联邦政府临时机构工作,主要负责盟国战略物资数据分析、预算控制等任务,这段时间不断的经历使他得以从企业现场进入更宏观的资源配置和政策层面。

对朱兰而言,这不仅是身份角色的转变,更是认知层次、能力的拓展。

他开始意识到,质量管理不应仅停留在产品控制或技术手段层面,而应上升为一种管理哲学和组织能力。

■实践中成长

在这一阶段,我们看到的朱兰,尚未成为“世界质量先生”,也还没有出版《质量控制手册》或在国际舞台活跃。

正是这些看似普通的经历,为他后续发展奠定了深厚的基础。

在下一期内容中,我们将继续讲述朱兰在40岁后如何重新规划职业路径,如何从企业人转型为独立顾问,以及他如何走进日本,影响一个国家的质量管理格局。

参考资料

朱兰自传/(美)朱兰(Juran,J.M.)著;上海朱兰质量研究院译.-北京:中国财政经济出版社.2004.7

* 内容及观点仅供参考