你知道吗?

在这套遍布全球的ISO标准体系背后,最会赚钱的不是ISO本身,也不是你熟悉的那些跨国认证巨头,而是一个非赢利机构——BSI,英国标准协会。

它虽然不是公司,却年入数亿英镑;

它不隶属于政府,却能代表英国制定标准;

它不靠产品,却把“标准”打造成了商品,卖到了全世界。

今天我们就来聊聊:BSI是怎么从一个英国工程师俱乐部,变成全球标准界最赚钱的幕后玩家?

■成立之初

BSI(British Standards Institution)的前身成立于1901年,当时的英国正处在工业革命的后半段,铁路、钢铁、电力等行业呈现爆发式增长,为了应对工业制造中的大量浪费及不兼容问题,在英国工程师学会推动下,一帮工程师成立了工程标准委员会,主要任务就是制定工程标准,包括铁轨轨距、螺纹尺寸、钢材规格等。

没想到,这个不知名的工程标准委员会,经过不断发展壮大,逐渐演变成了英国标准协会BSI。

这么一算,BSI算是世界上成立最早的国家标准机构,早于ISO、DIN、ANSI的诞生数十年。

但它却不同于后来许多国家设立的“标准机构”,这些代表国家的机构大多数都是政府的下属单位,吃财政、有编制,而BSI可不是什么政府下属单位,而是一个获得皇家特许(Royal Charter)授权的非营利组织。

说白了,一方面政府不拨款,它要靠自己养活自己;另一方面,它又能代表英国参与所有国际标准组织的谈判与投票。

这种“官方权威+商业自主”的混合体制,为BSI后续的腾飞,埋下了伏笔。

■走向国际

BSI真正走向国际,是从一套叫BS5750的标准开始的。

我们在前面的视频里讲过,20世纪70年代,英国参考美国军方的MIL-Q-9858标准,自主研发出一套通用的质量管理标准BS5750。

而聪明的英国人没停在制定一套标准上,他们针对这套标准开发出一套商业模式:“第三方认证”

不是你说自己合格,也不是政府审你,

而是由我BSI来认证你是否满足BS5750标准。

此外,为了更好的推广,BSI还用上了还在它在1903年就开始使用的的一个产品质量标识,叫做 Kitemark ,风筝标,BSI允许厂商将这个标志像商标一样印在通过BSI测试的产品之上。

用户一看到 Kitemark ,就知道这个产品是“通过了英国标准协会认证”的。

从此,BSI不仅是标准制定者,更是认证服务商、品牌拥有者、市场裁判员,甚至是“质量信誉的卖方”。

1987年,ISO9000第一版发布——而它的蓝本,正是BSI主导的BS5750。

这意味着,BSI从幕后走向了世界规则的舞台中央,并将标准变成了一门可出口、可收费、可认证的生意。

■赚钱机器

那么,BSI到底赚了多少钱?

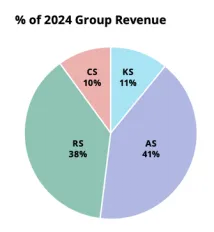

BSI公开的2024年度财报显示:

2024年,BSI年营收超过定在7.57亿英镑以上,约合73亿人民币。员工6142人,在全球设立超过80个办事处,在全球190多个国家开展业务,有代理机构76000多家,……

它通过什么业务赚钱呢?

- 销售标准文本,授权使用;

- 提供各类认证服务,颁发证书;

- 开展标准培训、顾问咨询;

- 运营Kitemark品牌授权;

- 出版各类行业指引、最佳实践;

这些服务几乎覆盖了质量、环境、职业安全、信息安全、可持续发展等所有主流管理领域。

更有意思的是——BSI依然保持非盈利身份,但“非盈利”不等于“不赚钱”,而是说它不分红、盈利用于再投资。

所以,它拥有强大的资本积累与国际布局能力,却不受股东压力,这在所有国际标准机构中独一无二。

■混血优势

那问题来了,为什么只有BSI能做到这一点?

我们把它和其他主要国家标准机构对比一下:

BSI的优势是什么?

- 政治上可以代表国家,但不受政府控制;

- 法律上拥有皇家特许授权,但不吃财政;

- 商业上自负盈亏,不分红,在全球接单;

- 战略上参与标准制定,又进行服务变现。

它像是一位“混血型选手”

既有国家公信力,又有市场灵活度;

既能写标准规则,又能卖服务产品;

既能上桌谈判投票,又能深耕市场。

总之,BSI不仅是跑道上的选手,它还是比赛规则的设计师和裁判。

所以,BSI的成功不是偶然,它是百年制度设计、文化土壤与市场逻辑的产物。

如果你认为ISO标准只是技术文件,那你可能只看到了冰山一角。

标准从来都不仅是规范,而是一场没有硝烟的博弈,是制度、利益、文化与权力的集合体。而BSI,正是这场游戏的开局者与赢家。

下一期,我们将进一步拆解这个问题——

为什么全球那么多标准机构,只有BSI能赚钱?

数据来源:

Impact for a fair society and sustainable world, Annual Report & Financial Statements 2024 | www.bsigroup.com