在我们接触员工绩效管理的实践中,常常会看到这样一种现象:员工绩效表现差,要么怪员工不努力、要么说员工能力不行。但如果真正深究下去,你会发现:其实绝大多数绩效问题的根源,并不在员工个体本身。

质量管理大师W·爱德华兹·戴明(W. Edwards Deming)博士认为,员工工作绩效的94%~98%,事实上就是员工所在工作系统的绩效。员工自身对绩效的影响非常之小,只占2%~6%。

这听起来有点违背直觉,但确实是这么回事。

蜘蛛哥有一位好朋友,之前在一家民企做技术服务工程师,但不知道为什么,这位老实、认真的朋友经常被领导嫌弃、总嫌他处理事情太死板、不灵活,最后被单位辞退。这位朋友无奈跑到同行应聘了一份同样的工作。后来的一次聚会时,我才知道,这位被前老板嫌弃的朋友,在新单位居然干的有模有样,两三年的时间,就从普通员工晋升成了总监。

这不得不让感叹,一个人所处工作系统对绩效的绝对影响。

回到正题,身为统计学家的戴明得出这个结论,可不是拍脑袋,而是通过长期的统计分析和管理实践得出来的。

■为什么绩效问题,大多数不是“人的问题”?

戴明曾经说过,没有学过统计理论的人,无论教育程度多高,往往会从直观上将每件事都归为特殊原因,而无法理解共同原因和特殊原因的区别。

对绩效管理来说,一般人看到绩效表现不好时,往往会将其归因为是员工自身的问题、也就是特殊原因。而戴明认为,个人绩效背后,很可能隐藏着流程、规则、信息、工具、反馈、激励等系统层面的问题。

也就是说,戴明认为改善绩效的根本,在于多看系统,而不是个人,因为系统对绩效输出的影响远远超过了个体的努力。

想象一条生产线,如果设备调校不当、流程不合理、物料质量差,那么无论你换多少个员工,表现都不会稳定。而如果管理者只看到“人”的问题,就容易陷入不断更换员工、强化培训、加大激励、甚至苛责员工的误区,最后只是劳命伤财的换血,而系统却始终没有变好。

这也是戴明反对“绩效考核驱动”文化的原因。

他认为大多数情况下,不是员工不够好,而是系统出了问题。

■系统问题具体表现在哪些方面?

当我们把“系统”拆解来看,会发现它覆盖了绩效表现的各个维度:

- 目标模糊

员工不知道做得好是什么标准,做多做少都差不多;

- 流程不顺

干一件事需要跨部门沟通N次,效率低下;

- 工具缺失

想做好,却没有指导手册、更没有配套资源或信息系统;

- 激励错位

激励目标和个人目标不一致,越干越错;

- 管理粗暴

一味强调个人责任,而不关注支持与反馈机制。

这时候,即使你招来多少“千里马”,也很可能被系统这条“烂路”拖垮。

■真正有效的绩效提升,要做什么?

在戴明看来,绩效管理的本质,不是KPI、不是OKR,也不是奖罚方式,而是一个组织系统能力的真实反映。

如何提高组织系统的能力呢?

- 识别系统

如果团队刚成立、业务还在磨合、探索,这时的绩效数据上蹿下跳、那就还不是一个系统。而只要是一个系统,数据表现就一定符合数学分布,正态分布或泊松分布。

- 优化系统

对于处在分布之内的人,不要对人进行排序,更不要人为制造紧张,只要为他们创作一个好的工作环境、提供必要的资源,然后将标准偏差缩小,不断提高一致性。

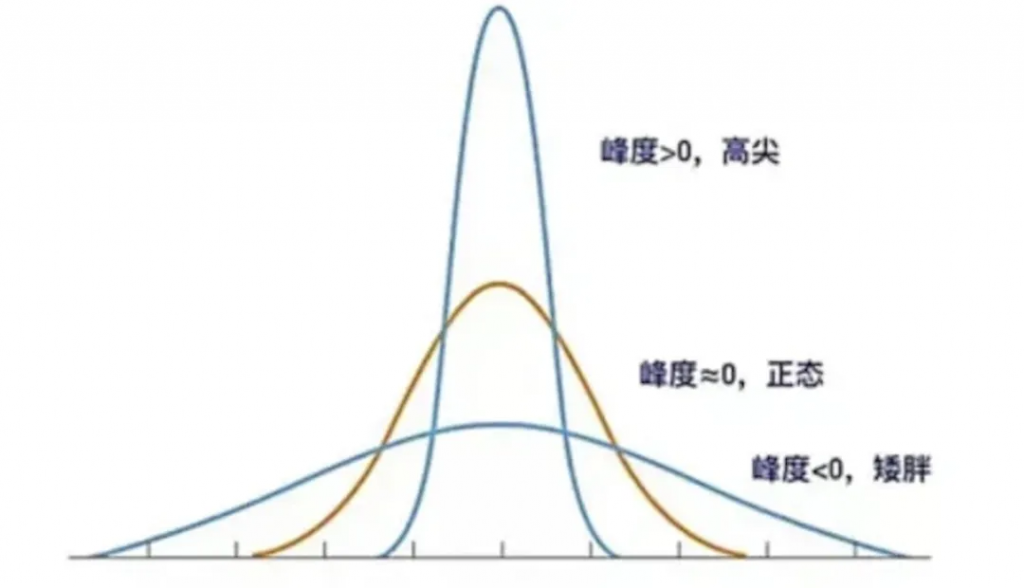

如果我们画个正态分布图,就是将矮胖型的正态分布弄成高尖型的正态分布。

- 持续改善

在符合经济性的情况下,将分布的中心点不断向目标位置推进。

实践中,可以从三个方向入手:

识别系统瓶颈

通过运用统计工具,在数据中找出影响绩效的高频问题的“共性”,从解决共性问题入手。

优化工作环境

从提供工作指南、上下对齐、流程优化、工具资源支持、反馈机制建立等方面开展工作,为员工提供系统性支持;

建立信任关系

让员工不再担心“表现不好被开掉”,让员工主动关注工作系统的影响,并参与到工作系统的优化中。

■总结:绩效管理的转念之道

很多人误以为戴明的统计思想只适用于质量管理,其实戴明的思想不仅科学严谨,用途广泛,而且非常温暖。

“领导者的职责是改善系统,而不是评判员工”

“消除员工的绩效恐惧”,让人安心在系统中改进

“提供一致性的目标”,以减少短期主义和人为干预

戴明这些思想,可以理解为绩效管理的升级,从“解决个人绩效”走向“关注系统治理”。

不是员工不够好,而是系统不好;

不是人该改变,而是系统该改变。

当我们把视角从个人转向系统,从改变个体转向优化环境,你会发现,绩效提升可能会变成一个自然而然的过程,而不是打鸡血、抓考核来实现的强制动作。

如果你正在做管理、带团队,或者参与绩效设计,不妨重新思考一个问题:

你改的是人,还是系统?