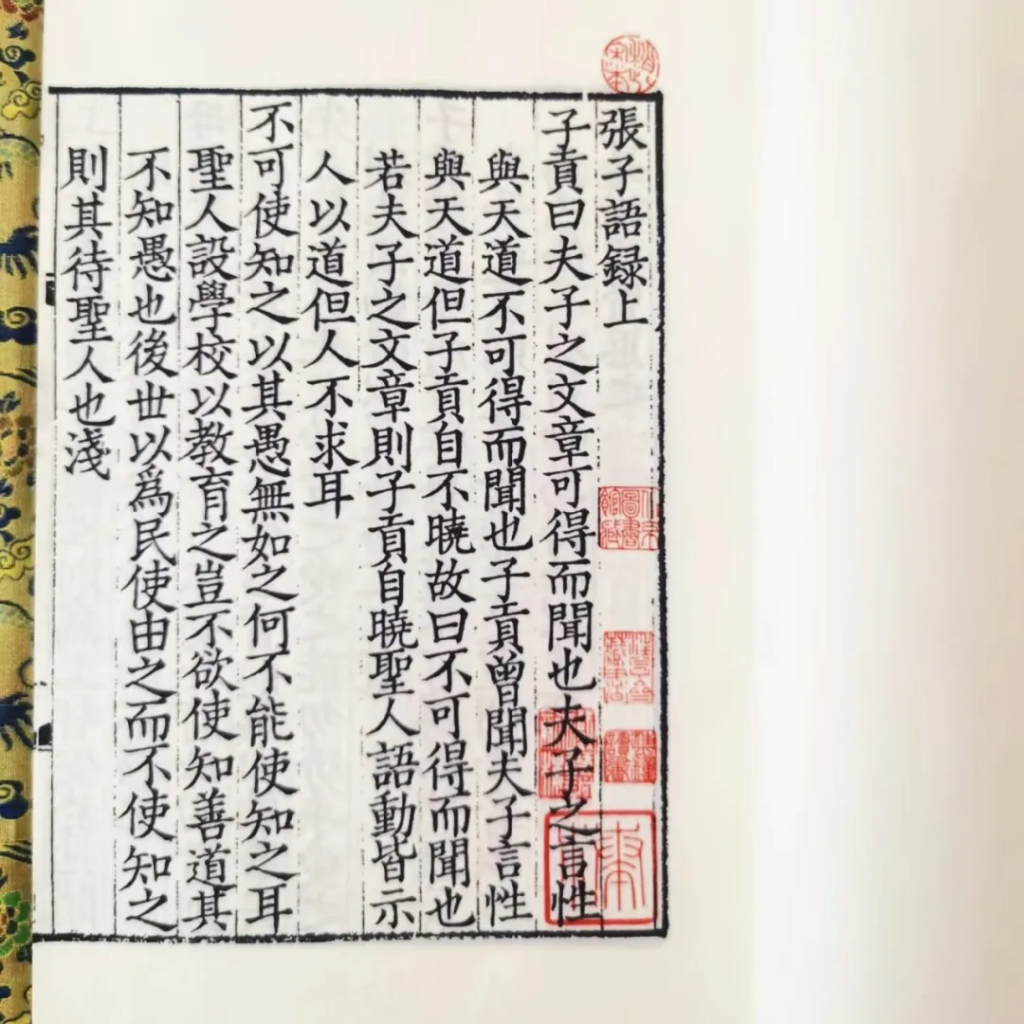

某学来三十年,自来作文字说义理无限,其有是者皆只是亿则屡中。譬之穿窬之盗,将窃取室中之物而未知物之所藏处,或探知于外人,或隔墙听人之言,终不能自到,说得皆未是实。观古人之书,如探知于外人,闻朋友之论,如闻隔墙之言,皆未得其门而入,不见宗庙之美,室家之好。比岁方似入至其中,知其中是美是善,不肯复出,天下之议论莫能易此。譬如既凿一穴已有见,又若既至其中却无烛,未能尽室中之有,须索移动方有所见。言移动者,谓逐事要思,譬之昏者观一物必贮目于一,不如明者举目皆见。此某不敢自欺,亦不敢自谦,所言皆实事。学者又譬之知有物而不肯舍去者有之,以为难入不济事而去者有之。

经学理窟·自道 张载集

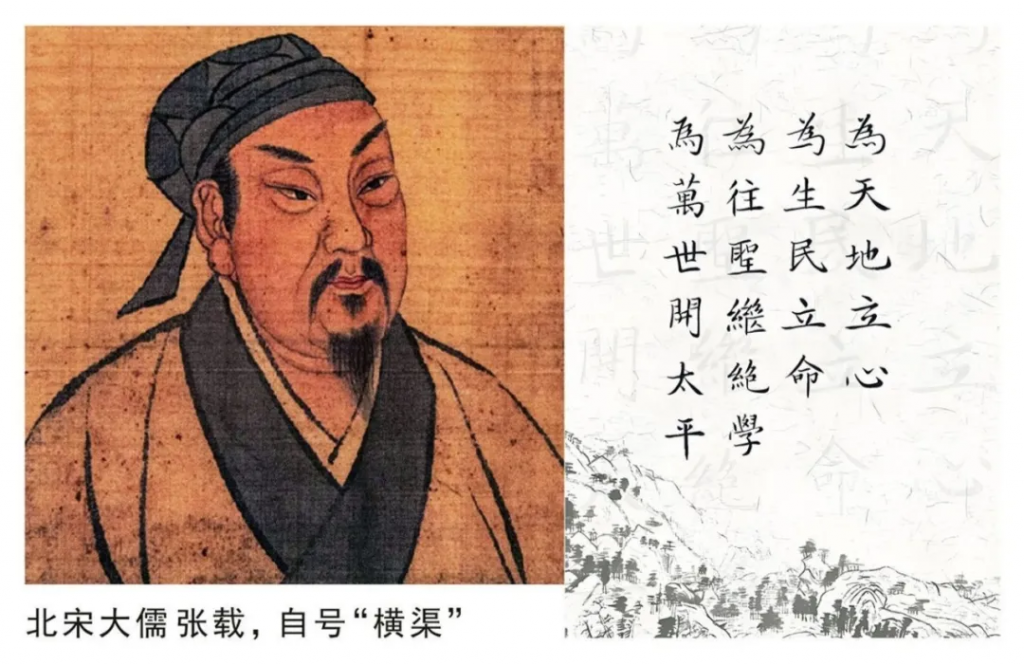

一、张载:凿破鸿蒙的关学宗师

张载(1020-1077),字子厚,陕西眉县横渠镇人,世称横渠先生,是北宋理学的奠基人、关学学派的开创者,与周敦颐、邵雍、程颢、程颐并称 “北宋五子”。他一生以 “为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平” 为志,被誉为 “横渠四句教”,至今仍激荡着知识分子的精神血脉。

张载的治学之路充满突破与自省。早年博览群书却深感 “亿则屡中” 的局限,最终通过亲证义理、逐事思辨,实现从 “隔墙听语” 到 “入室观宝” 的蜕变,在《经学理窟・自道》中留下振聋发聩的治学箴言。

他开创的关学以 “躬行礼教、经世致用” 为特色,主张 “学贵于有用”,曾亲自带领学生实践井田制,试图解决社会贫富不均的现实问题。

这位 “关中夫子” 的思想,上承孔孟,下启朱熹,其气论与辩证法深刻影响了宋明理学的发展轨迹。正如王夫之所言:“张子之学,无非《易》也。” 他以贯通天人的智慧,为后世留下了一把打开儒学殿堂的钥匙,让 “自得之知” 的光芒至今仍在文明长河中闪耀。

二、《经学理窟・自道》分段解析第一段

“某学来三十年,自来作文字说义理无限,其有是者皆只是亿则屡中。譬之穿窬之盗,将窃取室中之物而未知物之所藏处,或探知于外人,或隔墙听人之言,终不能自到,说得皆未是实。”

译文

我治学三十年,向来写文章谈论义理无数,但其中说得对的,都不过是凭猜测屡屡巧合罢了。就像穿墙入室的小偷,想偷屋里的东西却不知藏在何处,有时向外人打听,有时隔墙听人说话,终究不能自己找到地方,所说的都不是实情。

张载坦言早年治学的局限:虽多谈义理,却如盲人摸象,依赖间接信息(外人言、隔墙语),未得真知。“亿则屡中”(猜测偶中)与 “穿窬之盗” 的比喻,生动揭示了 “闻见之知” 的浅薄 —— 仅停留在转述与推测,未触及事物本质。

第二段

“观古人之书,如探知于外人,闻朋友之论,如闻隔墙之言,皆未得其门而入,不见宗庙之美,室家之好。比岁方似入至其中,知其中是美是善,不肯复出,天下之议论莫能易此。譬如既凿一穴已有见,又若既至其中却无烛,未能尽室中之有,须索移动方有所见。言移动者,谓逐事要思,譬之昏者观一物必贮目于一,不如明者举目皆见。”

译文

看古人的书,如同向外人打听;听朋友的议论,如同隔墙听人说话,都没找到门径进入其中,看不见宗庙的华美、家室的佳妙。近年才仿佛进入其中,知道里面的美好与完善,不愿再出来,天下的议论都不能改变我的看法。好比凿了个洞已能看见一些,又像虽到了屋里却没有蜡烛,不能尽览室中所有,必须移动才能看见更多。所谓移动,是说每件事都要思考,就像昏暗中看东西必须盯着一处,不如明亮时抬眼就能看清一切。

此段为治学进阶的关键:点破“观古书、闻议论”的局限 —— 仍属间接认知,未入堂奥;“比岁方似入至其中” 标志突破:从外到内,亲证义理之美,形成坚定认知;“凿穴有见” 与 “无烛探索” 的比喻,揭示治学的辩证性:既需入门的突破,又需持续思考(“移动”)才能深化认知,由偏到全、由暗到明。

第三段

“此某不敢自欺,亦不敢自谦,所言皆实事。学者又譬之知有物而不肯舍去者有之,以为难入不济事而去者有之。”

译文

这是我不敢自欺,也不敢自谦的话,所说的都是实情。求学的人里,有的知道有宝物却不肯坚持探求,有的觉得难以入门、成不了事就放弃了。

张载以 “不敢自欺,不敢自谦” 强调治学态度的真诚。末句点出学者的两种困境:或知其价值却浅尝辄止,或畏难而退。这既是对时人的警醒,也暗合前文 “入室需久留” 的治学之道。

三、从 “闻见之知” 到 “德性之知”

张载通过自述治学三十年的历程,揭示了治学的三重境界:

- 外求阶段:依赖他人言说(古书、议论),如隔墙猜物,虽偶有中,终非实知;

- 入门阶段:亲入其室,知其真美,形成不可动摇的认知;

- 深求阶段:虽入门却需 “移动求索”,通过逐事思考由偏及全,如持烛探宝。

- 初读此文时,我仿佛看见一位老者在灯下复盘治学之路。三十年,从 “隔墙听语” 的惶惑到 “入室观宝” 的笃定,张载的坦诚让我敬仰。

- 我想起自己读书时常有的状态:摘录名言、复述观点,便以为掌握了知识,恰如他所说“亿则屡中”。遇到复杂问题时,总习惯性找 “标准答案”,却鲜少如他般 “逐事要思”。

四、结语

我们总爱说 “学无止境”,却少有人像张载这样,把 “没学好” 的阶段摊开来讲。在这个信息随手可搜的时代,我们太容易做 “隔墙听语” 的人,把别人的观点当自己的见识。

此刻再想,所谓治学,不过是从 “猜” 到 “见”,从 “听” 到 “思”,从 “外求” 到 “内证” 的过程。愿我们都能做那个持烛探索的人,在自己的领域里,从凿一穴到见全屋。

而张载用三十年告诉我们:真学问,要从耳朵边走到脚底下,从别人的书里走到自己的骨血里。

这篇《自道》,时刻提醒自己:别做那个站在门外夸夸其谈的人,要做提着灯在宝库里慢慢走的人。