某公司明星销售小王,连续三年拿下业绩冠军,被破格提拔为销售主管。上任后,他每天亲自跑客户、谈订单,却没时间管理团队,导致新人培养滞后、老员工积极性下降。半年后,团队业绩不升反降,小王自己也累到崩溃:“我好像只会做销售,当不了管理者。”

一、从 “胜任” 到 “崩溃” 的四级陷阱

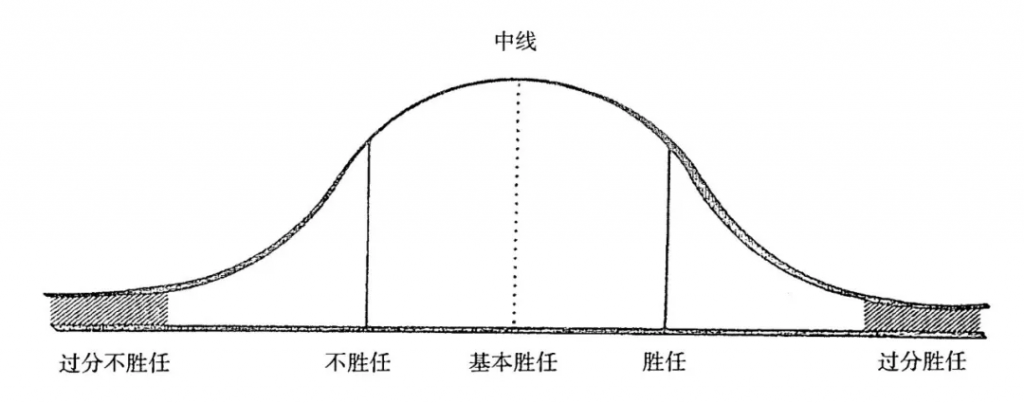

这种现象并非个例。管理学家劳伦斯・彼得在《彼得原理》中揭示了一个残酷规律:在层级组织中,每个员工最终都会晋升到其能力无法胜任的岗位。换句话说,“胜任当前工作” 恰恰是 “走向不胜任” 的开始。

彼得原理:从 “胜任” 到 “崩溃” 的四级陷阱

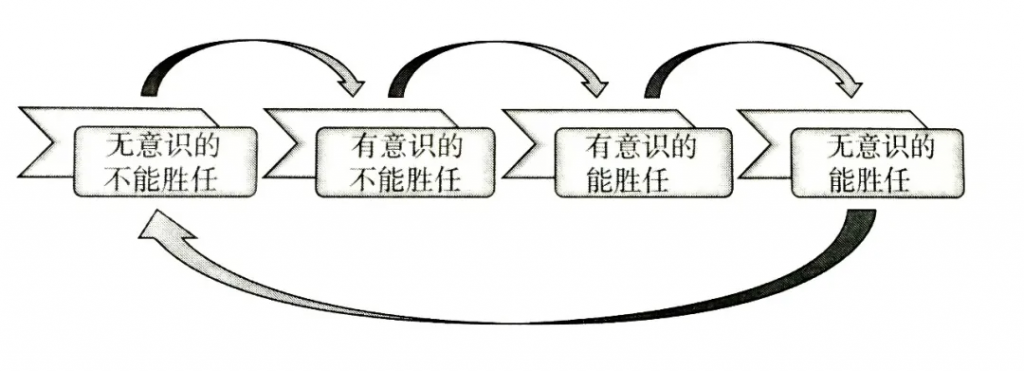

彼得原理将职场人的能力状态分为四个阶段,而晋升失败往往源于对阶段变化的忽视:

1. 无意识不胜任:不知道自己不行

新人初入职场,对任务缺乏认知,却意识不到自己的不足。比如刚毕业的助理认为 “做好会议记录 = 胜任行政工作”,却不懂流程优化和资源协调。

2. 有意识不胜任:知道自己不行

随着工作深入,员工开始意识到能力差距。如小王成为主管后,发现 “管理团队” 需要沟通、决策等新技能,而自己此前只擅长 “单兵作战”。

3. 有意识能胜任:努力做到行

通过学习和实践,员工逐步掌握新技能。比如主管小王刻意学习目标拆解、团队激励,虽需耗费大量精力,但能勉强完成管理任务。

4. 无意识能胜任:轻松做到行

极少数人能达到 “自动化” 状态,如资深管理者无需刻意思考,就能高效协调团队。但更多人在晋升后,直接从 “有意识胜任” 跌回 “无意识不胜任”—— 因为新岗位的要求已超出能力范畴。

二、管理者必避的三大晋升误区

“业绩好 = 能力强” 的思维陷阱

失败案例:微软鲍尔默时代的管理困境

微软前 CEO 史蒂夫・鲍尔默曾是技术天才,担任销售主管时业绩斐然。但晋升为 CEO 后,他因缺乏战略视野和创新思维,导致微软在移动互联网时代严重滞后。他主导的 Windows Vista 系统失败、收购 aQuantive 公司亏损 62 亿美元等决策,暴露了技术能力与领导能力的巨大鸿沟。员工内部支持率仅 46%,远低于苹果、谷歌等竞争对手。

“晋升是唯一激励方式” 的认知偏差

失败案例:雅虎玛丽莎・梅耶尔的战略失误

雅虎前 CEO 玛丽莎・梅耶尔曾是谷歌技术骨干,晋升后却盲目推行 “废除远程办公”“收购 49 家公司” 等政策,导致女性员工流失、资源浪费。她主导的 11 亿美元收购 Tumblr 最终减记资产,暴露了技术专家转型管理者的致命缺陷。

“熬资历 = 该升职” 的惯性操作

失败案例:某国企老王的保守管理

某国企员工老王因 “资历老” 晋升为部门经理,却因决策保守导致团队创新停滞。类似地,雅虎在梅耶尔任期内,因过度依赖 “资历深厚” 的高管团队,错失多次转型机会,最终以 48 亿美元被 Verizon 收购。

三、用 “彼得原理” 打造高效团队

晋升前:先做 “能力匹配测试”

问三个问题1、新岗位的核心职责是否与候选人现有能力匹配?2、候选人是否展现过跨领域潜力?3、若晋升失败,是否有退路?成功案例:通用电气的领导力发展体系

通用电气(GE)通过克劳顿领导力发展中心,将管理者培养分为五个阶段:从 “新晋员工训练营” 到 “执行层研讨会”,每个阶段都要求管理者通过行为举证、关键事件评估等方式证明能力匹配。例如,新任经理需学习团队激励、资源协调等软性技能,而高级经理需参与全球战略项目,确保能力与岗位需求同步提升。

晋升时:用 “过渡机制” 降低风险试点任命:给候选人 3-6 个月 “代理岗位”,如 “代理主管”,考核期内保留原薪资,达标后正式任命。

导师制帮扶:安排资深管理者一对一辅导,聚焦新岗位关键技能(如目标拆解、冲突处理)。成功案例:谷歌的 “20% 时间” 创新机制

谷歌允许员工将 20% 的工作时间用于自主项目,既避免了直接晋升带来的压力,又激发了创新。Gmail、Google News 等产品均诞生于这一机制,同时为技术人才提供了从 “执行者” 到 “创新者” 的过渡路径。

替代激励:不升职也能 “加薪 + 成长”专业通道并行设立 “技术专家”“资深顾问” 等非管理序列,薪资与管理岗同级。项目授权制让优秀员工主导核心项目,赋予资源调配权,满足其成就感需求。成功案例:华为的 “五级双通道” 体系

华为将技术人才分为 “骨干→专家→资深专家” 三个等级,最高可享受副总裁级待遇。某研究所研发人员 5 年从初级升至资深专家,年薪从 25 万跃升至 80 万,无需转管理岗。同时,华为通过 “项目分级标准”,让专家主导 A 类项目,赋予其技术决策和资源调配权。

挽救措施:及时 “止损” 比硬撑更重要若员工晋升后持续不胜任,可协商降回原岗位,强调 “术业有专攻”,而非 “失败”。例如某外企允许销售主管降为 “高级销售专家”,保留高薪,避免人才流失。成功案例:苹果的高管调整与战略转型2011 年乔布斯辞职后,苹果 COO 蒂姆・库克接任 CEO。他虽非技术天才,但擅长供应链管理和全球化运营,通过聚焦服务生态和可持续发展,推动苹果市值突破 3 万亿美元。这一调整证明:及时调整岗位角色,比强迫技术专家做管理更高效。

写在最后

彼得原理的本质,是提醒管理者:职场不是 “向上爬” 的单行道,而是 “找对位置” 的棋盘。优秀的团队,不是让每个人都当管理者,而是让销售专注签单、技术专注创新、管理专注协调 —— 各司其职,每个人都找到自己的优势,发挥出自己的能力,才是最高效的组织形态。

参考资料

彼得原理(珍藏版);[美]彼得(Peter,L.J.);[美]赫尔(Hu,R.)著;闾佳,司茹译.;机械工业出版社,2013.4101条权威管理理论;[英]詹姆士·麦克格拉斯、鲍勃·贝茨,杨华译;湖南科学技术出版社,2021.1

* 内容及观点仅供参考