在工业时代,官僚制度是效率与秩序的象征,让企业快速成长、社会稳定发展。但在AI与自动化重塑一切的今天,仍以“服从与控制”为核心的管理体系,正在失去灵魂。在技术的驱动下,从封闭到透明,从保守到开放,从竞争到协作,组织的演化不仅是结构的更迭,更体现了以人为本的回归。当机器人可以平替我们大多数人的工作,人类的价值,只能在创造与热爱中体现。

■官僚主义的价值与贡献

如果说以官僚主义为主的方式进行管理,其核心价值是理性至上,是通过控制的方式,来提高效率,从而实现稳定的秩序及良好的经济效益。

那么,这种企业管理方式,在近一百多年的工业时代,都为企业的规模的快速成长,为社会的发展带来了巨大的贡献,在今天,依然是世界上采用最为广泛的一种管理方式,其价值毋庸置疑。

但在今天,人类物质文明已极其丰富,机器人、人工智能已经逐渐走进我们的工作、生活。

在我们进入人类历史上发展最快、最不确定的数字化时代,如果企业还是采用这种一百多年前诞生的,注重效率及质量、强调控制的官僚管理方式,还能赢得未来吗?

■组织的协调机制

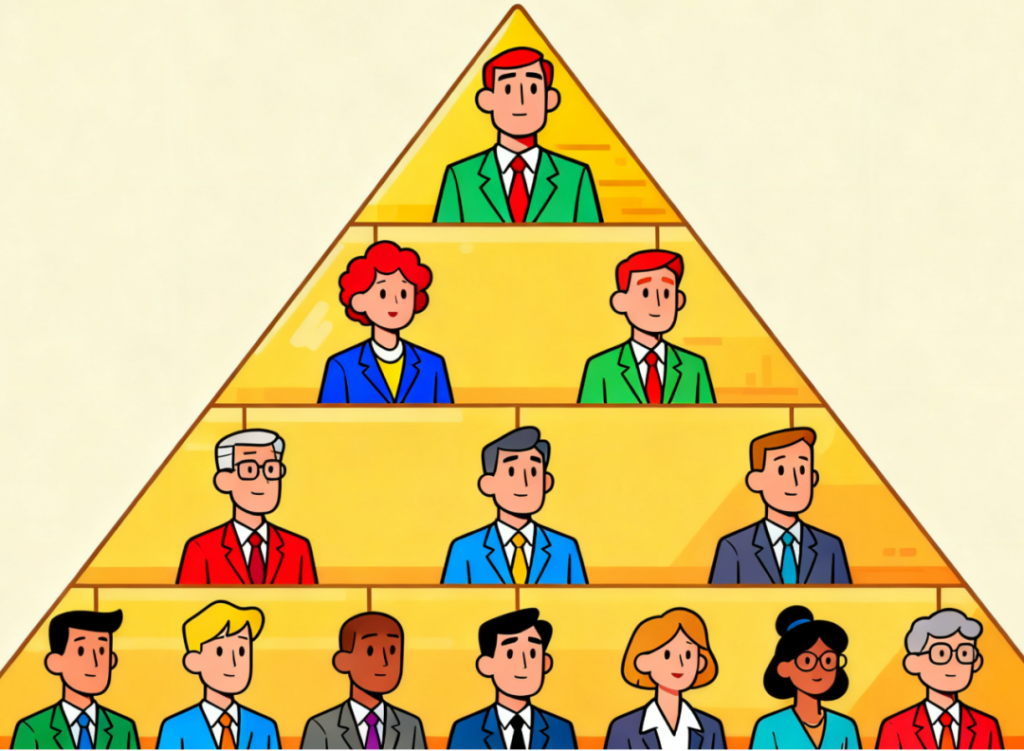

我们先回顾一下前面讲过的组织的三种协调机制:市场、 官僚和网络机制。

市场机制是历史最悠久的协调机制,它的特点是自由选择、利益交换,比较简单、实用。

官僚机制的历史虽然也不短,但在企业的大规模应用,是在工业化以后得的事。科层的特点是,理性至上,强调控制、标准化及秩序。

网络机制的以前用的很少,但伴随着互联网的兴起,网络机制被越来越多的人重视。在强调创新的企业、特别是互联网企业会用的比较多。

简单理解,网络机制的特点就是互联网的特点,就是组织更开放、更更透明、强调分享、强调协作。

■官僚和网络的区别

说起来,官僚和网络的区别还是非常大的。我觉得最明显的区别是理念。

前者是想办法中心化,权力自上而下,通过控制员工的行为来实现管理,层级多,标准多,强调专业分工。

而后者是想办法去中心化、权力自下而上,通过激发伙伴实现自主管理,几乎没有层级,不注重职务,注重贡献。

官僚方式的管理很成熟、很稳固,但也有一些弊端,譬如:

层级化清晰了职责,但很容易让人更惦记帽子、为权力而争斗;

标准化提高了效率,但削弱了人的能动性和创造欲;

专门化提高了分工效率,但缩小了视野,降低了适应性;

形式化固定了程序方法,但很容易发展为屎上雕花的“假大空”。

其实差别远不止这些,在此不再赘述,有兴趣的朋友也可以在评论区讨论,说说你对差别的理解。

回到主题。我们都可以看到出,相比而言,网络机制对环境的适应性更好,更有创造性、更友好,肯定是未来的发展趋势。

■网络机制背后的价值观

其实,我们说网络机制是大势所趋,背后还有两个重要的原因。

首先是价值观,网络机制背后的价值观是以人为本,这种精神历史悠久。

譬如,孔子说“泛爱众而亲仁”,孟子说“民贵君轻”、“人性本善”。

荀子说“人能弘道,非道弘人”。

而老子说,“无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

这些都再体现了先贤们对人的尊重,强调人重于制度、强调无为而治。

这一点在西方文明中也有体现,从亚里士多德口中的“至善”到康德的道德律令,从尼采、萨特的存在主义到从马斯洛、麦格雷戈的人本主义思想,无一不是人类历史上闪闪发光的美好。

我想,实现网络机制的组织自古就有,不过由于其对组织要求较高,很难实现,出现的不多而已。

■技术对组织的倒逼

其次,是技术的发展,正常催化网络机制在组织中的应用。

控制论之父维纳曾说过,自然界和人类社会中存在的一切系统,均是信息反馈系统。而所有这些系统内部均有信息反馈机制。

而信息网络技术的应用,改变了组织的信息反馈系统,无论是信息的开放、透明、高效传播,都对管理方式产生了重大影响。

以前难于实现或沟通成本很高的,跨部门协作,团队沟通,业务外包、客户反馈,现在不仅效率高,而且成本极低。这在以前是无法想象的。

最后,我想也是最重要的是,机器人、人工智能的大规模应用,将倒逼企业、个人思考这个以前不那么重要的问题。

无人驾驶的萝卜快跑出租车在武汉,已经跑了四年,技术越来越成熟,估计代替大部分出租车司机,可能只是时间问题。

全自动生产线、黑灯工厂里布满机器人,早已实现少人、甚至无人作业。

数字化劳动力可以做文件录入、数据分析与处理、安排预约、开票收费、提供客户服务等等工作。

还有特斯拉、宇树科技等公司正在研发,很快会实现量产的人形机器人。

这些数字化劳动力和机器人,可以7*24小时不休息的工作,不需要发工资,不需要社保、更不需要考虑工伤和劳动仲裁,不吃饭、只要充电就行,坏了维修就行。

■人要发挥怎样的能力

但想想,这其实还是蛮颠覆的,特别是对于我这样工作多年的人来说,我们那时候认为,只要认真工作、服从指挥、努力勤奋并掌握一定的专业知识,这一辈子就够用了,被机器人取代?从来没想过。

可今天,从技术上来说,AI和机器人,完全可以低成本实现对现在大部分工作岗位的完美平替。

其实不光是员工,当我们站在企业的角度来看,也有两个很有意思的点:

一是,如果将来机器人的成本能降下来,为啥还要用成本高、不听话、还会闹情绪的人,而不是机器呢?

二是,既然已经花了大价钱把人请到企业里来了,为啥只想着控制,只要员工听话,不需要员工带脑子上班呢?这是不是花了大价钱买了一部高端的智能手机,却当老年机在用。

能不能激发员工,发挥他们的主动性、创造力,让工作更开心、更富有激情呢?

人之所以为人,就是因为人是无价之宝,人是可以随时被发动的,人除了具有服从、勤奋及知识这些底层的能力外,人还有主观能动性、创造力,勇气和激情等更高级的能力。

而这些更高级的能力只能靠对人性的激发来实现,而无法通过强制命令或过度控制等简单的方式来实现。

■过度的控制会带来什么

当然,我要重申一下,我本人并不反对控制,也不反对标准化,更不反对规章制度,企业如果没有强烈的纪律观念,没有明确的约束机制,是无法防范人性之恶的,更是无法长期生存下去的。

但是,我相信,许多控制、标准化、或制度是被用过头了。

实际上,不知是何种原因,现在许多企业控制的环节或层级实在是太多了。

一个人在生活中,可以独自决定购买一台很贵的汽车,可在工作单位的同一个人,就算想换一把舒服一点的椅子,都需要层层审批,走复杂的流程。

这种过度控制、限制自主性的做法,很容易现让人理解为是一种不信任。

可以想象,不信任+约束,带来的结果必然是,你咋说我咋干,做一天和尚撞一天钟,你都不想担责,我是傻了去出头吗,所有人的主动性肯定少了很多,指望我有创造性、工作激情,那恐怕是想多了。

参考资料

组织的未来,[美]加里·哈默 [美]米凯尔·贾尼尼,中信出版集团,2021.11

* 内容及观点仅供参考