传统的组织依赖市场和科层来维持秩序,但在信息发达的今天,仅靠这两种方式已难以应对复杂多变的环境。网络逻辑正在悄然兴起,成为新的管理模式:它依靠关系和连接来协调,让信息流动更顺畅,让信息成为强大的武器,让员工更有归属感,也让信任成为企业最重要的无形资本。

■管理逻辑的悄然转变

在过去的管理理论中,企业被看成是一个层级分明的金字塔,由金字塔尖,也就是上面的人发号施令,而由位于金字塔底下的人,按上面的要求执行。

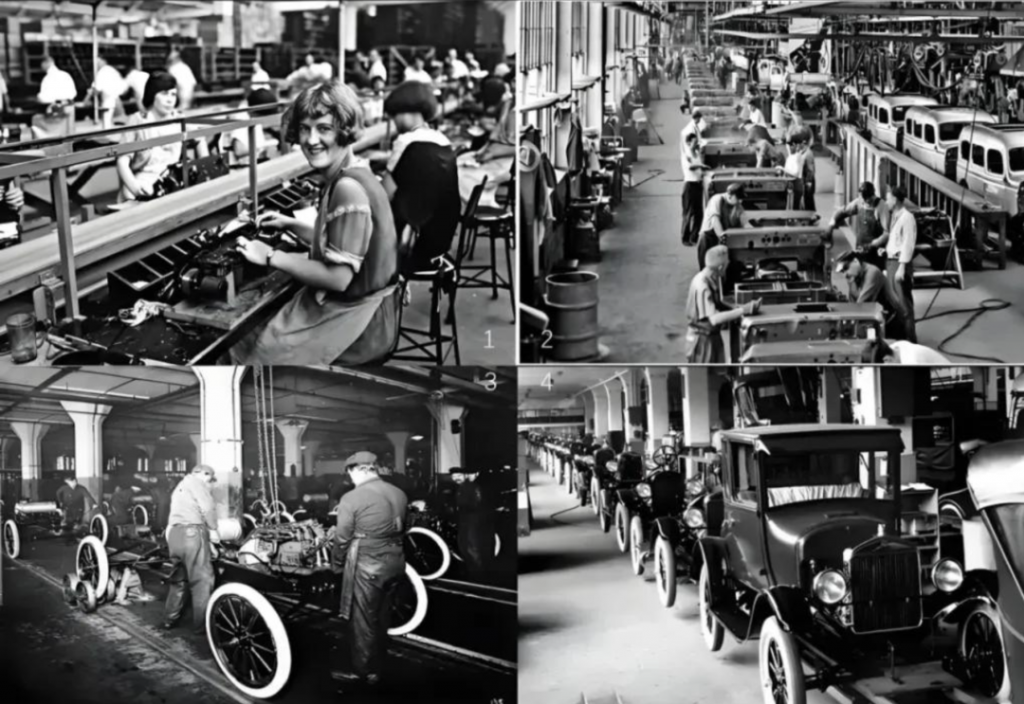

这种在今天看来习以为常的组织协调模式,已有一百多年的历史,而在更早的十九世纪末,工业化刚刚兴起时,大多数企业的规模都非常小,企业的平均人数只有四五个人。

而伴随着工业化的快速兴起,以福特的T型车生产线为代表,无论是企业的生产规模,还是企业的雇员人数,都得到了空前的增长。当时的管理先驱们就提出了沿用至今的像金字塔式一样的管理模式。

坦率的说,和对此已经习以为常的老同志不同,今天生于互联网时代的年轻人都会意识到,这种管理框架似乎有点不对劲,甚至有点反人性,打心眼里也不认同这种传统的框架。

但先别急着否定,我们之前说过,要想更好的理解一个管理理论,我们最好先看看:

这个理论产生的环境及背景,

当时人们面临的问题是什么?

为什么会有这个理论?

这个理论背后的假设是什么?

以及这个理论解决了什么问题等?

把这些问题想清楚了,我们就不会被牵着鼻子走,就可以少一些盲从,多一些自信,即不容易被一些花里胡哨的东西迷惑,也可以帮助我们更好的看清当下及未来。

回到刚才的话题,在一百多年前,在西方早期的工业化进程中,当时企业所面临的一个棘手问题是:

如何将当时的农民、佣人及工匠们组织起来,如何改变他们的习惯,将这些习惯了松散生活的人,变成守纪律、训练有素的产业工人,把他们的行动统一起来,按流水线的节奏,配合机器的速度,以最快的方式,完成更多的生产任务。

所以,现代管理诞生之初,就是为了解决以上人的约束问题,并采取了一种强化层级管理,强调指挥与控制的方式,来实现提高效率与维护生产秩序的目的。

毫无疑问,这种方式比较适合工厂的流水线与大规模标准化生产的需要。

但在今天,这一逻辑正在受到严重的挑战。这个挑战的原因有很多。

我想首先是背景时代不同,今天我们所处的时代和一百年前已经大不一样,和百年前相比,人们不再缺吃少穿,大部分人的物质生活已经已经得到极大改善。

而这一代生于互联网时代的年轻人,他们朝气蓬勃,更富于创造力和自我意识,早已经不是当年那些劳动者,他们比长辈更有见识、也更有想法,从物质到精神,能要的他们都想要。

更重要的是,现在企业的生存逻辑也发生了重大变化,工业化时代初期,产品匮乏,能生产的企业本身就是稀缺资源,谁有本事把企业建起来,把产品生产出来就意味着成功了一大半,后来企业间就在竞争,看谁有、看谁快、看谁便宜、看谁的质量好。

这时候企业价值的主要来源是传统意义上的生产资料,也就是土地、厂房、机器设备或资金等,企业缺的是一群能按要求,配合机器的干活的人,或者你粗暴的理解,企业就是需要一群“有胳膊有腿,能出力,听指挥、不需要动脑子的机器人。”

而今天的企业在市场上早已不再稀缺,注册一个企业很简单,也不需要花钱,在许多地方推出了鼓励措施,免房租、倒贴钱让你办企业。几乎每个行业都挤满了竞争对手,赚钱变得越来越难。

更要命的是,随着互联网的快速发展、知识本身也变成了商品,这极大的加速了知识的传播,知识的流动的速度比以往任何时代都快,知识流动的范围及维度前所未有。

传统企业精心构筑的建立在对知识控制上的竞争优势,如知识产权、技术专利优势等所谓护城河,在崇高共享、开放、透明、协作的互联网面前,瞬间就不香了。

这就是网络带给我们的冲击,可能在不同的行业,大家的感触会有所不同,可能有些人的感触多一些,有些人的感触少一点。

但无论怎样,开放、透明、共享、协作这些互联网理念,正在不断影响着我们,这恐怕是我们每一个人都得适应的社会发展趋势。

特别是零零后们,脑袋里的框框应该更少,机会也更多,更应该多想想,如何在这种趋势下,调整自己,在适应中找寻机会。

甚至,不妨把胆子放的再大一些,像那些真正有成就的大人物一样,站的更高一点,考虑的更远一点,不只考虑适应,而是考虑如何走在前面,如何改变规则,甚至去引领企业、行业的发展变革。

这就涉及到我们每一个人,如何看清趋势,如何思考,如何适应及如何改变自我的过程。我们在这里不展开讨论,我们只是想说明,当环境和假设变了的时候,逻辑也应该跟着发生变化。

下面咱们言归正传,继续从企业管理的角度,说说网络给企业带来哪些改变。

■从市场到层级再到网络

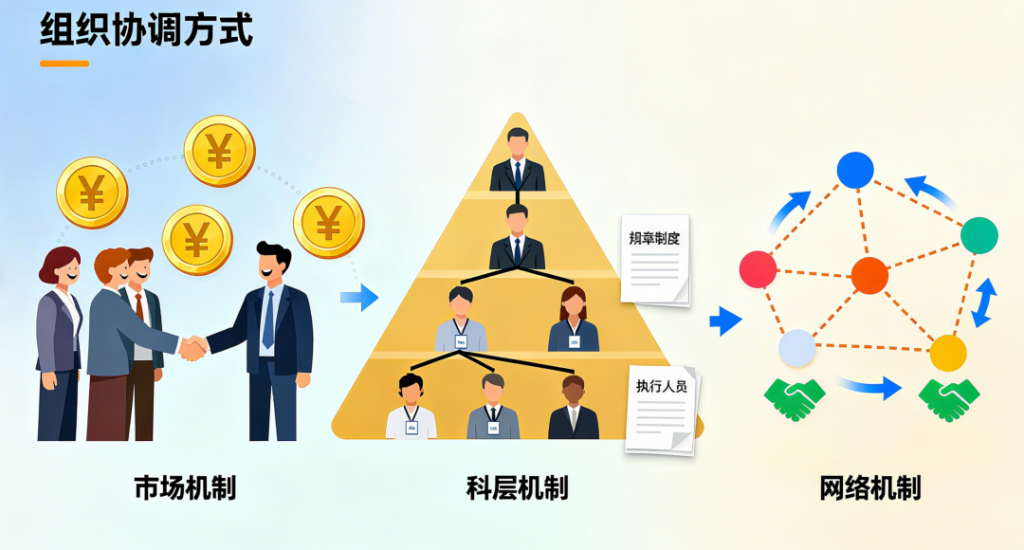

在传统经济学和管理学的框架里,人类各种组织的协调方式主要依靠两种方式:

1.市场机制:通过价格和交易来协调。

市场机制可能是人类最古老的、最自由的协调方式。今天我们常说,“能花钱搞定的事就不要求人”,“只要钱给够,啥人都能招的到。招不到人,可能是钱没给到位。”

还有企业内制定的薪酬奖金激励方式,其实也是通过市场协调机制来解决问题。这些协调机制,放到今天,无论是组织内还是组织内,用好了依然非常有效。

2.科层机制:通过层级和制度来协调。

科层机制是一种理性化的管理组织结构,特别像我们前面说的金字塔结构,往往用于中大型组织。科层制往往有一套特定的规则与程序,有明确的层级职责,权责自上而下传递。

德国社会学家马克斯·韦伯认为,科层制是组织人类活动效率最高、最理性的方法,系统性的流程和高度组织化的等级制度,对维持秩序、获取最高效率和防止腐败必不可少。

这两种组织协调方式支撑了过去百年工业时代的企业运行。但在今天,仅仅靠它们,似乎越来越难以应对环境的复杂性和环境的快速变化。这个时候,就出现了新的协调方式。

3.网络机制:依靠去中心化的关系和连接来协调。

网络协调机制打破了传统层级控制途径,更依赖信息技术和互惠合作机制。其优势是高度的灵活性和适应性,往往能够快速响应市场变化和新的商业机遇。

我们先说说网络对我们的影响。

不知道你有没有想过,为什么一个十三四岁的孩子会不愿意和家长沟通,而是会选择上网刷手机,为什么在上下班通勤的地铁上,一眼望去,十有八九都是抱着手机在上网?就连八十多岁的老太太都爱刷手机?

有人逼着他们这么干吗?

没有。

可为什么呢?答案很简单,不管我们认为网络有多少问题,我们都不得不承认,网络实在是有魅力,实在是有点东西。

实际上,网络之所以吸引人,不仅是上面有新东西,而且是网上没有说教,在网上不分大小都一样,喜欢看就多看,不喜欢看就划走,你能晒晒生活,他也能发发评论,谁也别想强求谁,谁也别装,网络给人带来的这种感觉,是互联网之前的人们所无法想象的。

其实,这背后的道理很简单,网络,或者说网络创造的赛博空间,满足了人类最宝贵的好奇心、求知欲及自我实现的需要,如何与赛博空间处好,可能是一个有意思的大课题。

回到正题,不妨想象一下,如果我们把这种人和网络的关系平移到企业里,让上班像上网一样,自由自在,还能开心赚钱,岂不是很上瘾,这会不会让人很愉悦、很舒服呢?

可能有人会说,这恐怕不现实,这不过是天方夜谭罢了。

先不要急着下结论。实际上,现实生活中,不仅有人这么想了,还有人就这么干了,不仅干了,而且做得不错。

但你身边有没有,你所在的公司是不是这么干的?或你认为哪些公司就是这么干的?欢迎在评论区留言,讨论。

实际上,无论是干个体还是干企业,是当老板还是打工,想要有成就,最需要做的就是打破常规,而最怕的就是偏见,给自己画个圈,找个借口,把自己罩住。

一般来说,只要是不违反物理学基本定律,不违法乱纪的事情,都可以考虑,不要轻易否定,当然也不要轻易相信,以免上当受骗。

我们回到组织的协调机制,为了避免误会,声明一下,无论是市场、科层还是网络,任何一种协调机制都有它的优势及适用的条件,世界上就没有一种万能的协调机制,大多数时候都是三种机制混着用,差别只是占比不同而已。

如何判断与选择,其实也不难,我们只要看看这个协调机制背后的假设是什么样的?

这个假设和你所在的组织文化是否一致?

这个协调机制是为了解决什么问题而诞生的?

这个协调机制有没有能落地的工具方法论等等。

如果我们继续刚才的想法,把网络思维平移到组织中,把组织理解为一个“关系网络”时,我们很容易发现,当层级或市场协调机制不够用时,管理的逻辑就会发生变化,就会从控制转向了赋能,从命令转向了促进。

从原来自上而下的指挥控制监督链条,变成多维的互相监督,甚至有些公司走的更远,实行反向问责,也就是下级反向监督问责上级的协调机制。

在网络机制下,管理层的核心任务也变了,从下命令让员工更服从、更勤奋,转变为如何促进更有协作精神、更有创造力和激情之上。

最近网上有很多这种火爆的“老板给员工打工、老板围着员工转的”短视频,评论区里很多都是表达羡慕、求加入的言论。

当然,你即可以把这些视频当成段子看看一笑了之,也可以透过现象看本质,把这理解为管理逻辑正在悄然发生转变的缩影。

■弱关系的价值

社会学有个著名的观点叫“弱关系的力量”。意思是,那些平时接触不多的关系,往往也能带来最关键的信息。

放到企业里也是一样:

在层级协调模式下,各部门之间往往各顾各的KPI,部门之间缺乏主动沟通的动机,横向沟通的成本也比较高,很容易形成“谷仓效应”。

这时候有价值的信息往往只在部门内部流转,并没有得到最大限度的应用,信息不全,决策就容易发生偏差或失真。

但一旦用好了网络协调机制,借助信息网络技术,各部门、员工间的各种工作信息,就能实现在内部网络上的公开、透明传播,不仅能瞬间实现跨部门、跨层级的交流,而且往往会带来一些新的机会并发现风险,OKR背后就是用足了网络协调机制。

这其实也在提醒我们,无论采取何种协调机制,都不能只依赖“命令链条”一条通道、管理者不能等着听汇报,而是要想方设法扩大信息的横向流动,鼓励信息在组织内跨部门、跨层级的自由流动,尽量实现信息透明化。

实际上,信息一旦在网络中透明公开,弱关系就变成了强动力,透明的关系不仅可以大幅提高效率、而且很容易形成一种自发的、强大的监督机制。

以前实现内部监督的成本高、难度大,但在网络面前,正好相反,监督不仅变得容易,而且性价比很高。

■归属感与影响力

心理学研究告诉我们,人最强的需求之一是找到归属感。在网络协调机制下,员工把自己看作网络中的一个节点,而不仅仅是等级分明、固守岗位上的一颗螺丝钉时,他们不仅容易主动参与、分享和协作,也更容易主动解决问题,主动奉献。

与此同时,组织内的领导力,也就是影响力的来源也在网络协调机制的影响下发生了悄然的变化。

在网络协调机制下,组织中不再只有职位高的人才能影响他人。那些懂得分享信息、乐于连接资源、愿意帮助别人的人,往往会成为网络的“关键节点”,他们的作用有时候比管理者还大。

■信任是网络的基石

那么,如何才能顺应趋势,在市场机制及科层机制的基础之上,发挥网络机制的作用呢?答案就两个字,那就是信任,信任是任何关系网络的基石。

没有真正的信任,再强的网络技术也无法促进真正的合作。

对企业管理者来说,要想充分发挥网络协调机制的作用,就不能只停留在原来只强调遵守流程和制度上,还要在组织内营造出一种安全的气氛环境,只有在确认安全的前提下,员工们才敢分享、才敢合作、才敢表达真实的想法。

这当然不是嘴上说说,真正落地还需要更多的工具及方法来支撑。

网络对企业管理者,甚至我们每一个人来说,都是一把双刃剑,拥抱并善用网络,事半功倍,反对或压制网络,可能越来越难。

管理范式的巨变,需要转变的不仅是工具方法,更是底层逻辑、思维方式的升级,身处时代巨变的我们,何其幸运,我们这一代人碰到这样的时代机遇。

但想要在巨变中改变自我,活出精彩,可能还需要我们脱几层皮,谈何容易,但答案也许就在脚下,该怎么走,自己选。